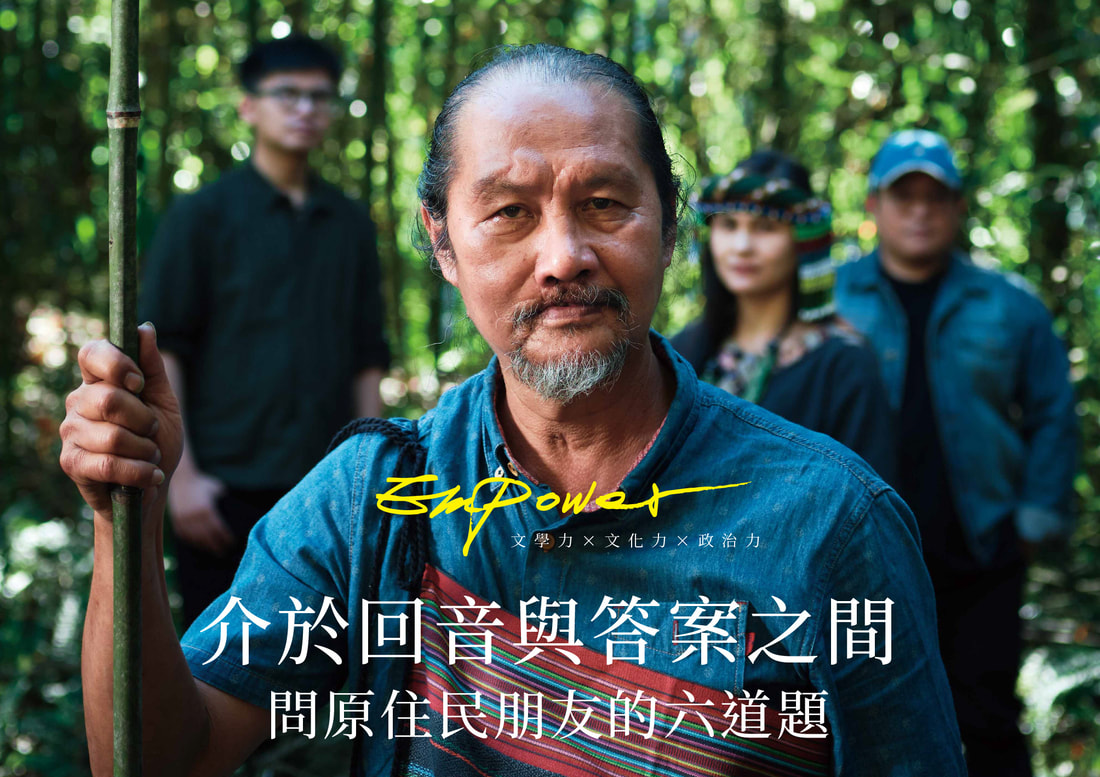

介於回音與答案之間—問原住民朋友的六道題

採訪撰文 | 石秀淨名

郭潔渝筆談 | 瓦歷斯.諾幹、伍聖馨、黃璽、嚴毅昇

郭潔渝筆談 | 瓦歷斯.諾幹、伍聖馨、黃璽、嚴毅昇

我雖然是用個漢語或華文創作的人,但一直以來對台灣的文學地圖有個疑問,就是原住民文學如何放進台灣的文學地圖裡面,也或者台灣文學應該放進原住民文學裡面,也或者各不相干,唯一相干的是外來殖民的語言有它的文字⋯⋯總之,種種問題只在我腦中如浮雲之於天空,我完全沒有答案也沒有智識可以回答,所幸因為人間魚詩生活誌的策劃,我把問題丟給了我的原住民朋友們,且看您們了。

石:很高興現在能有機會,大家願意聚在《人間魚詩生活誌》上頭,我就直接請教瓦歷斯.諾幹、伍聖馨、黃璽、嚴毅昇四位,原住民族文學到二十一世紀的今天,諸位滿意嗎?原住民族文學及其作者(尤其是四位),在今天所出現的種種內在肌理和外在形貌,各位滿意嗎?

瓦:說實話,我無法理解「滿意」的意旨,要滿意什麼或者不滿意什麼,文學的發展無關滿意與否,除非談的是「原住民(族)文學」在「台灣文學」、「世界文學」的權力位置。

好的,我這麼說吧!

我們以為我們帶去的台灣原住民文學的圖像正在穿透地域、種族與國家的硬石板,但是當各種詰問像一支支歷史的箭緩慢逼近被殖者的靈魂時,我們知道我們正是以一頁一頁殖民想像的面貌被檢查著,彷彿原住民文學就必須是人類學殿堂收藏、整理、歸類、編檔的「那種」百年圖像才是「真實」的原住民文學,因而海洋民族的文學就「必要是」航行海洋文化,因而山林民族的文學就「必要是」刻鏤大山文化,因為除此之外就無以「彰顯」、「確認」、「標定」原住民文學。原住民文學一方面因為「原住民」的特質而備受矚目,卻也因為「原住民」的人類學式檔案而限定了可能飛向寬闊天空的慾望。因為大家看到、看重、想看的就僅僅是傳說中的原住民,而不是文學。

一百五十年前,藉著蒸氣輪船來回美國與歐洲的小說家亨利•詹姆斯(Henry James,1843~1916)向以國際性的題材而聞名於世,他意識到文學作家的地圖不僅僅是地理,更是描摹刻寫世界快速變動的歷史,變動的歷史來自於複雜的命運,而文學承擔的責任之一正是面對複雜的命運。當他說「世界的規模正萎縮成一顆橘子大小」時,話語穿越時光的迷霧抵達一九九六年,在墨西哥原住民查巴達民族解放軍副指揮瑪珂士(Marcos)透過網絡E-Mail給法國的耀飛先生一封童話般的革命故事裡,信的結尾驚人的重疊著亨利•詹姆斯的觀察,瑪珂士調皮的說:「請記住,全世界正藍的像個橘子。」

當全球化讓地球轉動的僅僅像一顆橘子大小時,你要看的是「原住民」文學還是原住民「文學」?同樣的,我族也要思考我們要呈現的是「原住民」文學還是原住民「文學」?請記住,世界的橘子正紅的像原住民!

伍:是否滿意?但滿意是來自於自己心靈的波動還是重演他人思索的反應,有時卻分辨不清。

我自剖著,意圖在阡陌糾纏的思緒中,看見其中幾條的線頭,但仍是一一馳去,攪著。似乎無關滿意,而是環繞不到滿,卻有點到指名的意。

文學以文字性開始至結束的藝術時空,其表現有其形式,原住民族文學卻是以對象性巡迴感覺的靈性時空,意圖從文字錯縱的侷限,綿延自身乃自族氏甚至族群存在的力量。族群的魂靈使文字逆向回到感覺,有此認知,屹立在面前的,不是以文字當作歷史性的文化進程,而是用文字實踐不同時空下的文化存有。

目前的,有能咀嚼卻無法主宰入口的,餵養慣了,就當成一種慈悲,盡量讓自己去合了口味,也能應了多方相關原住民族的議題。也有寧可自食血肉,於極痛之際感覺自身,來映血脈裡碎閃了的記憶。

能書寫出來的,使用族語或借用漢語,都行,也能達成意。

但當我們對使用的文字越有把握時,文字會變成一種說服物,甚至控制我們的某些部份。這也是我借用漢語書寫時,不斷的提醒自己,文字與感覺如兩根柱子,彼此間要有些保持,才不易因文學而文學。

我想,我們書寫了,即便不到滿,總是會盡量達成各自想要的意。

這樣一直,實踐下去……

黃:我覺得原住民文學目前尚未有太清楚的定義,或者說「原住民文學」這詞本身就需要更多的討論才能果斷地表達我對於這個類別的文學是否滿意。但,若是以現在較為主流且鬆散的定義:原住民身份創作者所創作之華語文學(請注意我這裡已先將原住民族語創作文學分離),其所產生的歷史性脈絡,以時代切片來看,至今的發展我認為是不甚滿意的。

嚴:答案當然是還不滿意,有待加強。

在原住民族創作前輩的文學結社之外,其實年輕輩原住民族創作者缺少資源傳承,以及一個跨世代對話的平台,無論是出版、創作上都缺乏凝聚的力量與空間,幾乎都在單打獨鬥。更不用說各族的前輩作家中,有些已許久不見出版創作,我認為非常可惜,一如我缺乏阿美族的前輩作家能詢問創作與族語的問題。

石:我想問一個美國人由於冷戰時期台灣的戰略位置,進而默許蔣氏父子行使「內部殖民主義」的統治權力,約在一九五零年代以迄六零年代中期,這樣一個龍的傳人、華夏圖騰的國族認同、文化政治的操縱機制,對於原住民、原住民族,文化、文學的影響是什麼?這時期原住民族是否有人發出聲音?有沒有文化、文學上的代表人物?

瓦:那是第二次語言文字斷裂的年代,第一次的斷裂是1925年日本帝國在台灣原住民族施行的皇民化運動迄二戰戰敗的1945年。

兩次的斷裂都從驚懼(前為武力統治、後為白色恐怖)懷疑、迷惑(主體肯認的迷失)接受國家的政經殖民體系,可以說是國家對於主權控制非常成功,對於原住民、原住民族的國家認同轉向為日本人、中國人。在文化、文學的影響,在每個斷裂的第一個二十年形成了「無法自我表述」以及「從殖民者的眼睛看到的自己」。

1932年到1943年台灣總督府警務局理蕃課編印的《理蕃之友》雜誌,刊載了那個年代日本帝國所培養的原住民族先覺者的發言與談話,是恰如帝國所需要的被殖者。

1950年至1969年(白色恐怖「李義平等案」),原住民族敢於發聲的盡遭撲殺與入罪成監,成為「噤聲的年代」,文化的語意只能在荒野暗自流動。在現代漢語文學上,還必須要遲遲到1971年7月,排灣族的陳英雄(族名為谷灣‧打鹿勒 kowan Talall)結集其前後創作成果,以《域外夢痕》為書名,由台灣商務印書館出版,收在「人人文庫」之中,他大概是原住民作家中,最早以漢語寫作並集結出書的人。

伍:從殖民到後殖民,從失靈(日本)、失語(國民政府)再到失憶(資本主義)的時代,若有循環,燥熱的夏天、蕭瑟的秋天再到肅殺的冬天,後頭即是春暖花開。但悲哀的是只能線性的發展,下一個時代會如何?也許是失族的時代。

以自己族群的地域和血脈往前循著兩條,布農的拓拔斯·塔瑪匹瑪(漢名田雅各),泰雅的游霸士.撓給赫(漢名田敏忠),1983年都讀過其作品。讀研究所期間,也以游霸士.撓給赫的書寫來撰寫課堂小論。雖然兩位為稍後的一九八零年代,離一九六零年代有段時間差,但於我是重要的,因文本裡的原鄉圖像已自己發聲,在還沒有失語之前。

Richard Peet:「在某個地方有根,意味了擁有一個安全地點,可以從那裏觀望世界,牢牢掌握自己在萬物秩序中的位置,以及對個特殊地方有深厚的精神及心理依附。」

嚴:原運三十多年,從今日往回推至1980年代,是台灣原住民族菁英重新被重新培養起來的時代,從日治時期的霧社事件與原住民籍菁英被處決等事蹟之外,較為人所知的原住民族對於權力的發聲,1950-1965年這段時間台灣仍在戒嚴動員戡亂時期,我也很好奇是否有文化界、文學界人士出面發聲,又或者被噤聲與被消失的故事。

黃:關於這一點,我覺得瓦歷斯老師可以有較大篇幅的歷史探討,包含原住民在白色恐怖時期被消失的聲音,我想若能在此篇詩刊中刊出,也算是非常有意義的一件事情。

但就我自己至今的經歷來說,中華民國政府的殖民對於台灣原住民族還是進行式,尤其我們這一代並未經過太多的抗爭或是看到太過激烈的原住民前輩們在街頭上的運動,甚至漸漸在內化認為中華民國已經是一個沒有種族歧視,沒有種族隔閡的國家,並且有了原住民族與主流文化族群已平起平坐的幻覺。但是就舉一個例子,當我們在談原住民狩獵行為時使用的「獵人」一詞時,該詞彙意義架構,是包含中文中傳統的「獵戶」這樣的經濟行為,是包含歐美所引進的作為娛樂競賽的「獵人」。但原住民將狩獵此一行為視為生存必須之技能,此行為既非用於經濟行為也非用於娛樂,而就像是肚子餓需要採集食物這樣一個天生就該傳承的技能(在目前土地與權力皆流失的情況下當然無法天生也越來越少傳承),從原住民的視角出發,在族群語言中通常不會有可以完全與「獵人」對譯之詞彙,因為在傳統的生活中,沒有這樣專門打獵的「人」,而是人人皆需要會的技能。

而上面的例子可以說是殖民的一角,我們年輕一代在語言的詮釋以及思考的邏輯上已被漢語霸權所殖民,這並非殖民遺毒,而是持續進行的殖民,語言上的殖民。而語言的殖民,就與文學、文化、歷史、解釋權等等的領域產生了非常大的影響。我們要如何在即便只有中文的語言環境中脫離漢語本位的觀點,而轉為原住民本位的觀點來識物,這就是很重要的一個解殖的一角。

在此領域中我想我就來推薦一位我認為是一殖在實行這個思想的詩人,卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端。

石:我們知道身處台灣這個不正常國家,即使是原住民也在中華民國|台灣共和國、中華民族|台灣民族的認同政治漩渦裡,如果我沒記錯的話,陳水扁在當選總統以後的二零零二年十月十九日與原住民各族代表簽署《原住民族與台灣政府新夥伴關係再肯認》協定,請問四位這是否意味著原住民和原住民族已經沒有文化身分認同的問題?或者它深入的觸及到了原住民如何形成原住民族群|民族的問題?而不管是不是沒有了文化身分認同的問題?或者反倒觸及了原住民如何形成原住民族群|民族的問題?這在你們的創作中,文化復振也好,文學書寫也好,曾經得到呈現或驗證了嗎?

瓦:這麼大的題目,讓我的頭很沉重,這也不是一位詩人能夠乘載的。我說個故事給你聽吧!

一百年前,有個號稱人類學家的日本人,帶著笨重的機器上山,找到了記憶很好的老人(奇怪的是,每個老人的記憶都好得不可思議),人類學家將聲音和面貌躲藏在大機器裡,回到森林長得很衰弱的城市,他的論文果然獲致博士的榮耀,老人家也為他高興。

我的父親說出這一則往事,曾祖父就是其中的一位老人,我很為這類殖民科學抱屈,「那是沒有用的,」父親說:「那個人只有紀錄和文字,沒有神話、故事、夜晚和風。」

再一個故事……

石:很高興現在能有機會,大家願意聚在《人間魚詩生活誌》上頭,我就直接請教瓦歷斯.諾幹、伍聖馨、黃璽、嚴毅昇四位,原住民族文學到二十一世紀的今天,諸位滿意嗎?原住民族文學及其作者(尤其是四位),在今天所出現的種種內在肌理和外在形貌,各位滿意嗎?

瓦:說實話,我無法理解「滿意」的意旨,要滿意什麼或者不滿意什麼,文學的發展無關滿意與否,除非談的是「原住民(族)文學」在「台灣文學」、「世界文學」的權力位置。

好的,我這麼說吧!

我們以為我們帶去的台灣原住民文學的圖像正在穿透地域、種族與國家的硬石板,但是當各種詰問像一支支歷史的箭緩慢逼近被殖者的靈魂時,我們知道我們正是以一頁一頁殖民想像的面貌被檢查著,彷彿原住民文學就必須是人類學殿堂收藏、整理、歸類、編檔的「那種」百年圖像才是「真實」的原住民文學,因而海洋民族的文學就「必要是」航行海洋文化,因而山林民族的文學就「必要是」刻鏤大山文化,因為除此之外就無以「彰顯」、「確認」、「標定」原住民文學。原住民文學一方面因為「原住民」的特質而備受矚目,卻也因為「原住民」的人類學式檔案而限定了可能飛向寬闊天空的慾望。因為大家看到、看重、想看的就僅僅是傳說中的原住民,而不是文學。

一百五十年前,藉著蒸氣輪船來回美國與歐洲的小說家亨利•詹姆斯(Henry James,1843~1916)向以國際性的題材而聞名於世,他意識到文學作家的地圖不僅僅是地理,更是描摹刻寫世界快速變動的歷史,變動的歷史來自於複雜的命運,而文學承擔的責任之一正是面對複雜的命運。當他說「世界的規模正萎縮成一顆橘子大小」時,話語穿越時光的迷霧抵達一九九六年,在墨西哥原住民查巴達民族解放軍副指揮瑪珂士(Marcos)透過網絡E-Mail給法國的耀飛先生一封童話般的革命故事裡,信的結尾驚人的重疊著亨利•詹姆斯的觀察,瑪珂士調皮的說:「請記住,全世界正藍的像個橘子。」

當全球化讓地球轉動的僅僅像一顆橘子大小時,你要看的是「原住民」文學還是原住民「文學」?同樣的,我族也要思考我們要呈現的是「原住民」文學還是原住民「文學」?請記住,世界的橘子正紅的像原住民!

伍:是否滿意?但滿意是來自於自己心靈的波動還是重演他人思索的反應,有時卻分辨不清。

我自剖著,意圖在阡陌糾纏的思緒中,看見其中幾條的線頭,但仍是一一馳去,攪著。似乎無關滿意,而是環繞不到滿,卻有點到指名的意。

文學以文字性開始至結束的藝術時空,其表現有其形式,原住民族文學卻是以對象性巡迴感覺的靈性時空,意圖從文字錯縱的侷限,綿延自身乃自族氏甚至族群存在的力量。族群的魂靈使文字逆向回到感覺,有此認知,屹立在面前的,不是以文字當作歷史性的文化進程,而是用文字實踐不同時空下的文化存有。

目前的,有能咀嚼卻無法主宰入口的,餵養慣了,就當成一種慈悲,盡量讓自己去合了口味,也能應了多方相關原住民族的議題。也有寧可自食血肉,於極痛之際感覺自身,來映血脈裡碎閃了的記憶。

能書寫出來的,使用族語或借用漢語,都行,也能達成意。

但當我們對使用的文字越有把握時,文字會變成一種說服物,甚至控制我們的某些部份。這也是我借用漢語書寫時,不斷的提醒自己,文字與感覺如兩根柱子,彼此間要有些保持,才不易因文學而文學。

我想,我們書寫了,即便不到滿,總是會盡量達成各自想要的意。

這樣一直,實踐下去……

黃:我覺得原住民文學目前尚未有太清楚的定義,或者說「原住民文學」這詞本身就需要更多的討論才能果斷地表達我對於這個類別的文學是否滿意。但,若是以現在較為主流且鬆散的定義:原住民身份創作者所創作之華語文學(請注意我這裡已先將原住民族語創作文學分離),其所產生的歷史性脈絡,以時代切片來看,至今的發展我認為是不甚滿意的。

嚴:答案當然是還不滿意,有待加強。

在原住民族創作前輩的文學結社之外,其實年輕輩原住民族創作者缺少資源傳承,以及一個跨世代對話的平台,無論是出版、創作上都缺乏凝聚的力量與空間,幾乎都在單打獨鬥。更不用說各族的前輩作家中,有些已許久不見出版創作,我認為非常可惜,一如我缺乏阿美族的前輩作家能詢問創作與族語的問題。

石:我想問一個美國人由於冷戰時期台灣的戰略位置,進而默許蔣氏父子行使「內部殖民主義」的統治權力,約在一九五零年代以迄六零年代中期,這樣一個龍的傳人、華夏圖騰的國族認同、文化政治的操縱機制,對於原住民、原住民族,文化、文學的影響是什麼?這時期原住民族是否有人發出聲音?有沒有文化、文學上的代表人物?

瓦:那是第二次語言文字斷裂的年代,第一次的斷裂是1925年日本帝國在台灣原住民族施行的皇民化運動迄二戰戰敗的1945年。

兩次的斷裂都從驚懼(前為武力統治、後為白色恐怖)懷疑、迷惑(主體肯認的迷失)接受國家的政經殖民體系,可以說是國家對於主權控制非常成功,對於原住民、原住民族的國家認同轉向為日本人、中國人。在文化、文學的影響,在每個斷裂的第一個二十年形成了「無法自我表述」以及「從殖民者的眼睛看到的自己」。

1932年到1943年台灣總督府警務局理蕃課編印的《理蕃之友》雜誌,刊載了那個年代日本帝國所培養的原住民族先覺者的發言與談話,是恰如帝國所需要的被殖者。

1950年至1969年(白色恐怖「李義平等案」),原住民族敢於發聲的盡遭撲殺與入罪成監,成為「噤聲的年代」,文化的語意只能在荒野暗自流動。在現代漢語文學上,還必須要遲遲到1971年7月,排灣族的陳英雄(族名為谷灣‧打鹿勒 kowan Talall)結集其前後創作成果,以《域外夢痕》為書名,由台灣商務印書館出版,收在「人人文庫」之中,他大概是原住民作家中,最早以漢語寫作並集結出書的人。

伍:從殖民到後殖民,從失靈(日本)、失語(國民政府)再到失憶(資本主義)的時代,若有循環,燥熱的夏天、蕭瑟的秋天再到肅殺的冬天,後頭即是春暖花開。但悲哀的是只能線性的發展,下一個時代會如何?也許是失族的時代。

以自己族群的地域和血脈往前循著兩條,布農的拓拔斯·塔瑪匹瑪(漢名田雅各),泰雅的游霸士.撓給赫(漢名田敏忠),1983年都讀過其作品。讀研究所期間,也以游霸士.撓給赫的書寫來撰寫課堂小論。雖然兩位為稍後的一九八零年代,離一九六零年代有段時間差,但於我是重要的,因文本裡的原鄉圖像已自己發聲,在還沒有失語之前。

Richard Peet:「在某個地方有根,意味了擁有一個安全地點,可以從那裏觀望世界,牢牢掌握自己在萬物秩序中的位置,以及對個特殊地方有深厚的精神及心理依附。」

嚴:原運三十多年,從今日往回推至1980年代,是台灣原住民族菁英重新被重新培養起來的時代,從日治時期的霧社事件與原住民籍菁英被處決等事蹟之外,較為人所知的原住民族對於權力的發聲,1950-1965年這段時間台灣仍在戒嚴動員戡亂時期,我也很好奇是否有文化界、文學界人士出面發聲,又或者被噤聲與被消失的故事。

黃:關於這一點,我覺得瓦歷斯老師可以有較大篇幅的歷史探討,包含原住民在白色恐怖時期被消失的聲音,我想若能在此篇詩刊中刊出,也算是非常有意義的一件事情。

但就我自己至今的經歷來說,中華民國政府的殖民對於台灣原住民族還是進行式,尤其我們這一代並未經過太多的抗爭或是看到太過激烈的原住民前輩們在街頭上的運動,甚至漸漸在內化認為中華民國已經是一個沒有種族歧視,沒有種族隔閡的國家,並且有了原住民族與主流文化族群已平起平坐的幻覺。但是就舉一個例子,當我們在談原住民狩獵行為時使用的「獵人」一詞時,該詞彙意義架構,是包含中文中傳統的「獵戶」這樣的經濟行為,是包含歐美所引進的作為娛樂競賽的「獵人」。但原住民將狩獵此一行為視為生存必須之技能,此行為既非用於經濟行為也非用於娛樂,而就像是肚子餓需要採集食物這樣一個天生就該傳承的技能(在目前土地與權力皆流失的情況下當然無法天生也越來越少傳承),從原住民的視角出發,在族群語言中通常不會有可以完全與「獵人」對譯之詞彙,因為在傳統的生活中,沒有這樣專門打獵的「人」,而是人人皆需要會的技能。

而上面的例子可以說是殖民的一角,我們年輕一代在語言的詮釋以及思考的邏輯上已被漢語霸權所殖民,這並非殖民遺毒,而是持續進行的殖民,語言上的殖民。而語言的殖民,就與文學、文化、歷史、解釋權等等的領域產生了非常大的影響。我們要如何在即便只有中文的語言環境中脫離漢語本位的觀點,而轉為原住民本位的觀點來識物,這就是很重要的一個解殖的一角。

在此領域中我想我就來推薦一位我認為是一殖在實行這個思想的詩人,卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端。

石:我們知道身處台灣這個不正常國家,即使是原住民也在中華民國|台灣共和國、中華民族|台灣民族的認同政治漩渦裡,如果我沒記錯的話,陳水扁在當選總統以後的二零零二年十月十九日與原住民各族代表簽署《原住民族與台灣政府新夥伴關係再肯認》協定,請問四位這是否意味著原住民和原住民族已經沒有文化身分認同的問題?或者它深入的觸及到了原住民如何形成原住民族群|民族的問題?而不管是不是沒有了文化身分認同的問題?或者反倒觸及了原住民如何形成原住民族群|民族的問題?這在你們的創作中,文化復振也好,文學書寫也好,曾經得到呈現或驗證了嗎?

瓦:這麼大的題目,讓我的頭很沉重,這也不是一位詩人能夠乘載的。我說個故事給你聽吧!

一百年前,有個號稱人類學家的日本人,帶著笨重的機器上山,找到了記憶很好的老人(奇怪的是,每個老人的記憶都好得不可思議),人類學家將聲音和面貌躲藏在大機器裡,回到森林長得很衰弱的城市,他的論文果然獲致博士的榮耀,老人家也為他高興。

我的父親說出這一則往事,曾祖父就是其中的一位老人,我很為這類殖民科學抱屈,「那是沒有用的,」父親說:「那個人只有紀錄和文字,沒有神話、故事、夜晚和風。」

再一個故事……