珊瑚復育:島嶼的海洋生物多樣性之路

青世代觀點|楊姍樺專欄

文|楊姍樺

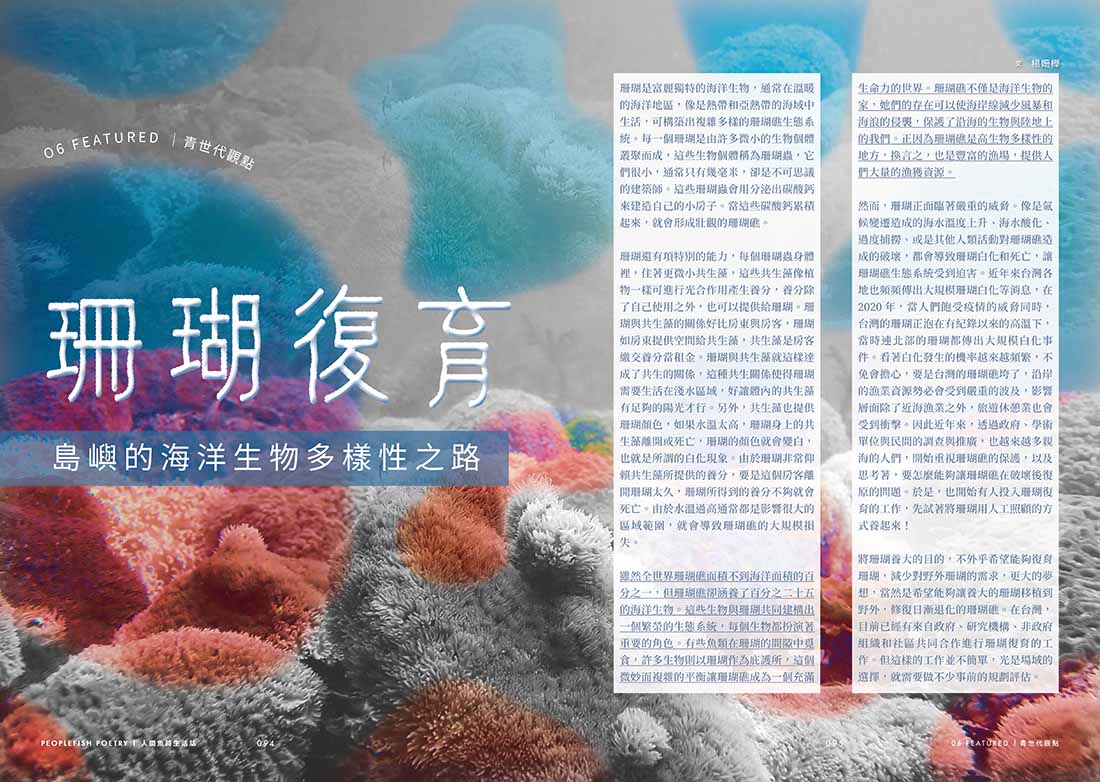

珊瑚是富麗而獨特的海洋生物,通常在溫暖的海洋地區,像是熱帶和亞熱帶的海域中生活,可構築出複雜多樣的珊瑚礁生態系統。每一個珊瑚是由許多微小的生物個體叢聚而成,這些生物個體稱為珊瑚蟲,它們很小,通常只有幾毫米,卻是不可思議的建築師。這些珊瑚蟲用會分泌出碳酸鈣來建造自己的小房子。當這些碳酸鈣累積起來,就會形成了壯觀的珊瑚礁。

珊瑚還有項特別的能力,每個珊瑚蟲身體裡,會住著更微小共生藻,這些共生藻像植物一樣可進行光合作用產生養分,養分除了自己使用之外,也可以提供給珊瑚。珊瑚與共生藻的關係好比房東與房客,珊瑚如房東提供空間給共生藻,共生藻是房客繳交養分當租金。珊瑚與共生藻就這樣達成了共生的關係,這種共生關係使得珊瑚需要生活在淺水區域,好讓體內的共生藻有足夠的陽光才行。另外,共生藻也提供珊瑚顏色,如果水溫太高,珊瑚身上的共生藻離開或死亡,珊瑚的顏色就會變白,也就是所謂的白化現象。由於珊瑚非常仰賴共生藻所提供的養分,要是這個房客離開珊瑚太久,珊瑚所得到的養分不夠就會死亡。由於水溫過高通常都是影響很大的地理範圍,就會導致珊瑚礁的大規模損失。

雖然全世界珊瑚礁面積不到海洋面積的百分之一,但珊瑚礁卻涵養了百分之二十五的海洋生物。這些生物與珊瑚共同建構出一個繁榮的生態系統,每個生物都扮演著重要的角色。有些魚類在珊瑚的間隙中覓食,許多生物則以珊瑚作為庇護所,這個微妙而複雜的平衡讓珊瑚礁成為一個充滿生命力的世界。珊瑚礁不僅是海洋生物的家,它們的存在可以使海岸線減少風暴和海浪的侵襲,保護了沿海的生物與陸地上的我們。正因為珊瑚礁是高生物多樣性的地方,換言之,也是豐富的漁場,提供了人們大量的漁獲資源。

然而,珊瑚正面臨著嚴重的威脅。像是氣候變遷造成的海水溫度上升、海水酸化、過度捕撈、或是其他人類活動對珊瑚礁造成的破壞,都會導致珊瑚白化和死亡,讓珊瑚礁生態系統受到威脅。近年來台灣各地也頻頻傳出大規模珊瑚白化等消息,在2020年,當人們飽受疫情的威脅同時,台灣的珊瑚正泡在有紀錄以來的高溫下,當時連北部的珊瑚都傳出大規模白化事件。看著白化發生的機率越來越頻繁,不免會擔心,要是台灣的珊瑚礁垮了,沿岸的漁業資源勢必會受到嚴重的波及,影響層面除了近海漁業之外,旅遊休憩業也會受到衝擊。因此近年來,透過政府、學術單位與民間的調查與推廣,也越來越多親海的人們,開始重視珊瑚礁的保護,以及思考著,要怎麼能夠讓珊瑚礁在破壞後復原的問題。於是,也開始有人投入珊瑚復育的工作,先試著將珊瑚用人工照顧的方式養起來!

將珊瑚養大的目的,不外乎希望能夠復育珊瑚,減少對野外珊瑚的需求,更大的夢想,當然是希望能夠讓養大的珊瑚移植到野外,修復日漸退化的珊瑚礁。在台灣,目前已經有來自政府、研究機構、非政府組織和社區共同合作進行珊瑚復育的工作。但這樣的工作並不簡單,光是場域的選擇,就需要做不少事前的規劃評估。

珊瑚養殖的場域可以分為人工場域以及天然場域。人工場域多在室內或是陸上,雖然較不受天候的影響,但這也是個缺點,因為無法完全模擬海水中的光照、水流,或是缺少海水中的微量元素等自然環境。有些人會使用天然場域的環境進行珊瑚養殖,例如,在台灣東北角一帶,可利用廢棄的九孔池或漁港來進行珊瑚的培育。雖然在天然場域中,珊瑚長得會比較健壯,但也較容易受天候的影響。國立臺灣海洋大學識名信也教授,在新北市海洋資源復育園區同時以人工場域與天然場域來進行珊瑚養殖復育的工作。他表示,當颱風來之前,他們團隊需要將珊瑚幼株們從天然場域的九孔池移至陸上的養殖池環境避風頭。平時也要下水去處理九孔池內飄進來的垃圾,避免珊瑚幼株被打傷。每年春天,他們還要處理突然暴量生長的藻類,同時也要時時注意會吃珊瑚的掠食者白結螺的攻擊。另外還要處理一些突發狀況,好比說,前陣子每隔幾天就要去打撈池子裡從日本漂來的大量浮石。這些工作都非常地需要人力。

除了場域的選擇,珊瑚物種的選擇也很重要,但因為珊瑚對環境的變動相當敏感,所以目前的珊瑚復育工作都是針對較好養的物種下手,且執行的方式都是以無性生殖的方式來進行。珊瑚的繁殖有兩方法,有性與無性生殖。無性生殖容易許多,只要將一株珊瑚分枝成數個小株,珊瑚便能繼續長大,這也是為什麼,在野外,斷片的珊瑚還有可能會繼續存活並長大的原因。但是,也不能都單靠無性生殖來繁衍後代,因為這些繁殖出來的小株都會跟原本的母株在基因上相同,倘若母株有什麼基因上的缺陷,分枝的小株也會繼承這樣的缺陷。所以,珊瑚的有性生殖就格外重要。