導演郭潔渝訪談

尋找一條被掩埋的路徑—當詩改編成詩電影

訪談| 黃靖閔

圖片| 《權術》劇照

刊頭攝影| 郭瀅瀅

圖片| 《權術》劇照

刊頭攝影| 郭瀅瀅

詩電影的創作,釋放內在「無法被馴化的部分」

黃:一開始怎麼接觸到詩,甚至是詩電影?大學時代唸電影對於你創作詩電影的影響與關聯是什麼?

郭:最開始接觸到詩,是高二、高三時,晚自習書讀不下去,常提早離開學校,回到家附近的誠品書店閒晃,也因為受美術老師影響,接觸到女性主義、女性藝術,並開始注意女性作家,進而在書店發現美國詩人Sylvia Plath,及其自傳性小說《瓶中美人》。接著,又在網路上查到陳黎和張芬齡翻譯的Plath詩作,更是喜歡,這是開始接觸詩的起點。之後,又在書店裡的雜誌區看到充滿反叛感的《壹詩歌》,心想「也太酷了吧」,就陸續把《壹詩歌》收齊,還加入當時的線上詩歌討論區。

但說也奇怪,當時雖然喜歡詩卻沒有實際寫詩,反而是受了詩的影響,試著將自己的日記以片段式的語法寫下,既非散文也非詩,比較像一種狀態或譬喻的堆疊而不直接指涉實際內容與事件,也或許是對應到十幾二十歲的自己,經歷無法承受的事時,不直接指名的語法,讓事情過後難以回想,算是自我心理的防禦機制。而這種語法的日記一直延續到三十歲左右,才逐漸停止。

也許是這個緣故,或詩化、或具有跳接的語言剛好接近我的思考模式,大學的電影教育雖然很重視劇情,但當時的自己偏偏特別喜歡劇情有斷裂感的王家衛和高達(Jean-Luc Godard),以及劉永晧老師的實驗電影課,在這些較不照顧觀眾「很吃電波」的影片裡,找到某種趣味及興奮感,會在某一瞬間覺得「啊,中了!」,抓到導演想講的東西與自己的共感了,就算隨著年紀與經驗增長,越來越喜歡其他類型的影片與導演,但那樣的想法與習慣一直延續到現在,於是輪到自己創作時,仍然會本能地交出自己的狀態、喜歡的東西與那些屬於沒有辦法被馴化的部分。我想只要是創作者都是這樣的,而這些無法被馴化的部分就是人與人之間根本的差異與特色吧。

黃:一開始怎麼接觸到詩,甚至是詩電影?大學時代唸電影對於你創作詩電影的影響與關聯是什麼?

郭:最開始接觸到詩,是高二、高三時,晚自習書讀不下去,常提早離開學校,回到家附近的誠品書店閒晃,也因為受美術老師影響,接觸到女性主義、女性藝術,並開始注意女性作家,進而在書店發現美國詩人Sylvia Plath,及其自傳性小說《瓶中美人》。接著,又在網路上查到陳黎和張芬齡翻譯的Plath詩作,更是喜歡,這是開始接觸詩的起點。之後,又在書店裡的雜誌區看到充滿反叛感的《壹詩歌》,心想「也太酷了吧」,就陸續把《壹詩歌》收齊,還加入當時的線上詩歌討論區。

但說也奇怪,當時雖然喜歡詩卻沒有實際寫詩,反而是受了詩的影響,試著將自己的日記以片段式的語法寫下,既非散文也非詩,比較像一種狀態或譬喻的堆疊而不直接指涉實際內容與事件,也或許是對應到十幾二十歲的自己,經歷無法承受的事時,不直接指名的語法,讓事情過後難以回想,算是自我心理的防禦機制。而這種語法的日記一直延續到三十歲左右,才逐漸停止。

也許是這個緣故,或詩化、或具有跳接的語言剛好接近我的思考模式,大學的電影教育雖然很重視劇情,但當時的自己偏偏特別喜歡劇情有斷裂感的王家衛和高達(Jean-Luc Godard),以及劉永晧老師的實驗電影課,在這些較不照顧觀眾「很吃電波」的影片裡,找到某種趣味及興奮感,會在某一瞬間覺得「啊,中了!」,抓到導演想講的東西與自己的共感了,就算隨著年紀與經驗增長,越來越喜歡其他類型的影片與導演,但那樣的想法與習慣一直延續到現在,於是輪到自己創作時,仍然會本能地交出自己的狀態、喜歡的東西與那些屬於沒有辦法被馴化的部分。我想只要是創作者都是這樣的,而這些無法被馴化的部分就是人與人之間根本的差異與特色吧。

彷彿在「去路」撥開高於身體的草

黃:電影常使用小說文本改編成電影,詩的文本改編成影像又是什麼?你怎麼思考關於文本變成影像的過程?如果我們姑且把這個過程稱之為「翻譯」。

郭:許多小說改編成電影後,會被原小說讀者與觀眾評價「改編成功」或「改編失敗」,原因在於小說的文字在每個人腦海裡都有不同的想像,於是改編成電影有點像是把這份想像固定住與洗腦,當我們以後再提到那部小說或小說中的人物,腦中浮起的可能就會是那個角色的演員、場景畫面,而不是我們原本想的樣貌。文字創作影像化是在兩種不同媒材間的轉換,甚至電影也不只是影像,還包含聲音,或4D、5D的其他感官表達方式,再怎樣都無法滿足所有人的想像;「詩」改編成影像也是一樣的,詩人與讀者對同一首詩的理解與想像也不可能完全相同,於是要把「詩」改編成「詩電影」是有壓力的,在看到一首詩時會有本能的反應,但保有直覺的同時又像在尋找一條被掩埋的路徑,彷彿在「去路」將高過於自己身體的草撥開、看見詩人本人的創作核心,如果這個核心有找到並且自己有共感,在「翻譯」的過程便會因有共同的語言而容易許多;即便如此,改編者再如何力求客觀貼近原作,仍不可能沒有自己的觀點說故事,例如我很喜歡的村上春樹小說《挪威的森林》,是由法籍越南裔導演陳英雄所執導,第一次在電影院看時非常不喜歡,覺得「直子不是那樣啊」、「小林綠也不是那樣」等各種不滿意,但將近十年後再重看,我忽然理解了陳英雄導演的觀點,也看見了這部改編電影的美,那是屬於陳英雄的、也是屬於所有幕前幕後工作人員共同創造的、在那個時間當下能做出的《挪威的森林》。

黃:聊聊你與〈權術〉、〈大見解〉這兩首詩的接觸,以及第一次看這兩個作品的想法與創作過程。

郭:在改編詩成為「詩電影」時,我會感受這首詩的主旨為何、自己「有沒有被擊中」,如果有,那是什麼擊中了我?「是詩人想表達的東西,或是詩的語言形式讓自己起共鳴、或是結構?」等等,又如果沒有被擊中,是為什麼?是「自己沒有理解詩人想表達的核心?」或「理解了,但不認同?」如果不認同,就要想辦法找出自己與這首詩的共性、交集合,從當中開始處理自己的想法。但無論如何,必要的過程是對各種製造感性的原因,進行理性拆解、分析,並把拆解前後,腦裡跑出的概念與畫面一一寫下。

黃:電影常使用小說文本改編成電影,詩的文本改編成影像又是什麼?你怎麼思考關於文本變成影像的過程?如果我們姑且把這個過程稱之為「翻譯」。

郭:許多小說改編成電影後,會被原小說讀者與觀眾評價「改編成功」或「改編失敗」,原因在於小說的文字在每個人腦海裡都有不同的想像,於是改編成電影有點像是把這份想像固定住與洗腦,當我們以後再提到那部小說或小說中的人物,腦中浮起的可能就會是那個角色的演員、場景畫面,而不是我們原本想的樣貌。文字創作影像化是在兩種不同媒材間的轉換,甚至電影也不只是影像,還包含聲音,或4D、5D的其他感官表達方式,再怎樣都無法滿足所有人的想像;「詩」改編成影像也是一樣的,詩人與讀者對同一首詩的理解與想像也不可能完全相同,於是要把「詩」改編成「詩電影」是有壓力的,在看到一首詩時會有本能的反應,但保有直覺的同時又像在尋找一條被掩埋的路徑,彷彿在「去路」將高過於自己身體的草撥開、看見詩人本人的創作核心,如果這個核心有找到並且自己有共感,在「翻譯」的過程便會因有共同的語言而容易許多;即便如此,改編者再如何力求客觀貼近原作,仍不可能沒有自己的觀點說故事,例如我很喜歡的村上春樹小說《挪威的森林》,是由法籍越南裔導演陳英雄所執導,第一次在電影院看時非常不喜歡,覺得「直子不是那樣啊」、「小林綠也不是那樣」等各種不滿意,但將近十年後再重看,我忽然理解了陳英雄導演的觀點,也看見了這部改編電影的美,那是屬於陳英雄的、也是屬於所有幕前幕後工作人員共同創造的、在那個時間當下能做出的《挪威的森林》。

黃:聊聊你與〈權術〉、〈大見解〉這兩首詩的接觸,以及第一次看這兩個作品的想法與創作過程。

郭:在改編詩成為「詩電影」時,我會感受這首詩的主旨為何、自己「有沒有被擊中」,如果有,那是什麼擊中了我?「是詩人想表達的東西,或是詩的語言形式讓自己起共鳴、或是結構?」等等,又如果沒有被擊中,是為什麼?是「自己沒有理解詩人想表達的核心?」或「理解了,但不認同?」如果不認同,就要想辦法找出自己與這首詩的共性、交集合,從當中開始處理自己的想法。但無論如何,必要的過程是對各種製造感性的原因,進行理性拆解、分析,並把拆解前後,腦裡跑出的概念與畫面一一寫下。

〈權術〉 游鍫良

那夜我弄濕了

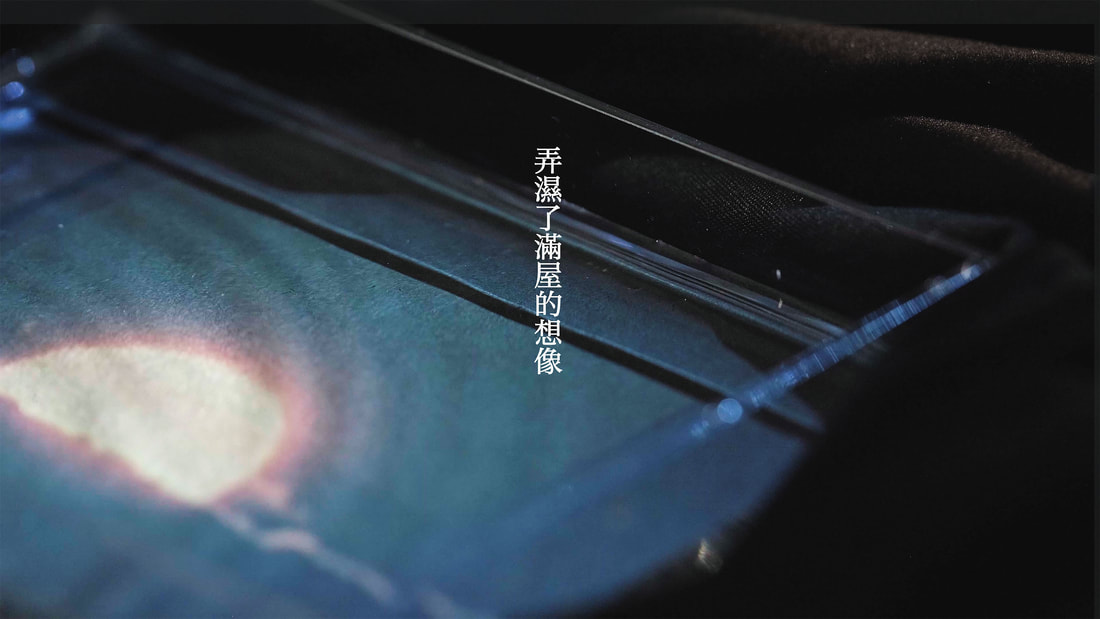

弄濕了滿屋的想像

除了聖潔的神祖不可褻瀆之外

都在詩裡

牆角蜘蛛失聯

我是年久失修的孟克

該刮刮鬍子

整理門面

然後開始吶喊,吶喊出

一坨痰

吐在政治最黑暗的內襯

轉眼熱感就會囈語風邪的祈禱文

瘋癲異常

2018.12.27 游鍫良

(第一屆人間魚詩社年度金像獎詩人)

那夜我弄濕了

弄濕了滿屋的想像

除了聖潔的神祖不可褻瀆之外

都在詩裡

牆角蜘蛛失聯

我是年久失修的孟克

該刮刮鬍子

整理門面

然後開始吶喊,吶喊出

一坨痰

吐在政治最黑暗的內襯

轉眼熱感就會囈語風邪的祈禱文

瘋癲異常

2018.12.27 游鍫良

(第一屆人間魚詩社年度金像獎詩人)

海:「濕」與「慾望」的呈現

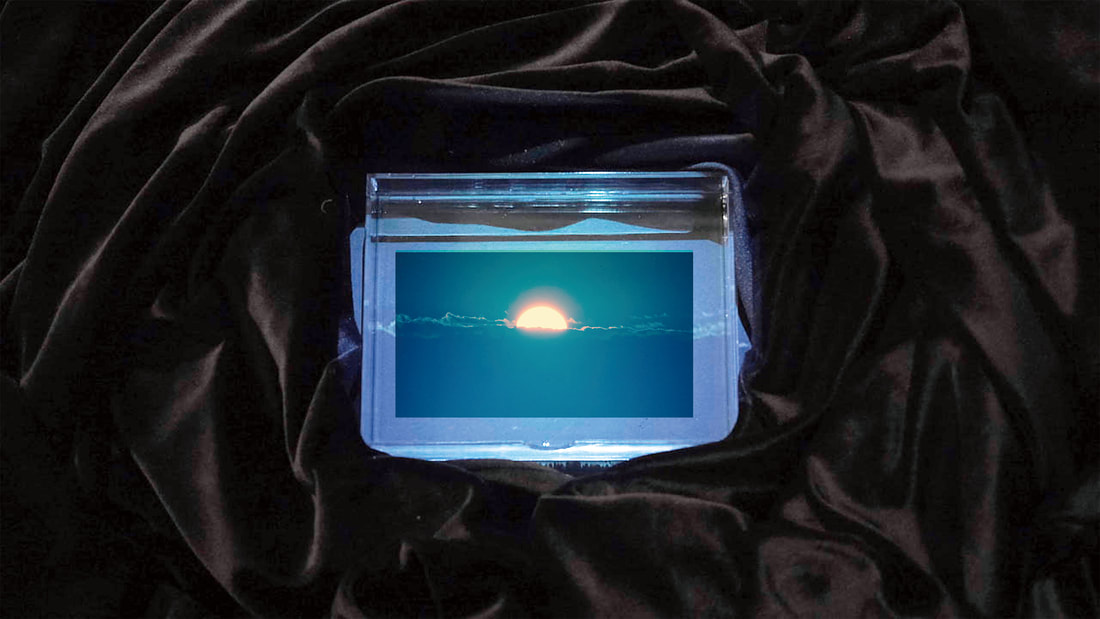

詩人游鍫良的〈權術〉是一首短但充滿趣味的詩作,讀完當下就決定用第一、第二句「那夜 我弄濕了 弄濕了滿屋的想像」的「濕」為主要概念,於是希望轉為實際畫面要帶有「詩意」與「濕意」,在畫面的變換裡,以自然元素呈現「濕」、「慾望」之術,即詩名「權術」。而自然元素裡,「濕」的直接想像就是「水」,水在自然界裡最大的量體就是海,且海的變化程度很大:平靜無波的海、引力作用下的強力潮汐,洋流、氣流造成的狀態...等等,我認為可以用海的狀態來呈現這首詩的情緒變化。

詩人游鍫良的〈權術〉是一首短但充滿趣味的詩作,讀完當下就決定用第一、第二句「那夜 我弄濕了 弄濕了滿屋的想像」的「濕」為主要概念,於是希望轉為實際畫面要帶有「詩意」與「濕意」,在畫面的變換裡,以自然元素呈現「濕」、「慾望」之術,即詩名「權術」。而自然元素裡,「濕」的直接想像就是「水」,水在自然界裡最大的量體就是海,且海的變化程度很大:平靜無波的海、引力作用下的強力潮汐,洋流、氣流造成的狀態...等等,我認為可以用海的狀態來呈現這首詩的情緒變化。

海的虛實交疊:既是沉浸的我,也是抽離一切的我

這首詩是以第一人稱敘述,告訴讀者主角在進行「權術」(我的解讀是「自慰」)時周邊空間與內心互相呼應或互斥的狀態,以及自己身心在過程裡的狀態變化,由於在詩裡,整體的空間感不是寬闊的,甚至是私密的,因此決定在黑色、陰暗的空間裡將海投影在水盒呈現這個封閉、隱秘性和秘密感、私人的時間,並把實際拍下的海與投影的海交互剪接,有點主客觀交錯的效果,自己既是沈浸當中的本人、也是抽離一切以上帝視角觀看的我,這樣的狀態我想是每個人都曾有過的心理情境。

而片頭的日落在我的想法裡,是一種明轉暗的過程,但不是光明轉黑暗,比較是從陽光底下的公領域進入無光或微光的私領域,因此片尾把日落倒播成為日出,除了是重回日常空間,也表示詩作裡的狀態是日復一日的,像時鐘一樣在線性世界裡仍帶有環形時間感。

這首詩是以第一人稱敘述,告訴讀者主角在進行「權術」(我的解讀是「自慰」)時周邊空間與內心互相呼應或互斥的狀態,以及自己身心在過程裡的狀態變化,由於在詩裡,整體的空間感不是寬闊的,甚至是私密的,因此決定在黑色、陰暗的空間裡將海投影在水盒呈現這個封閉、隱秘性和秘密感、私人的時間,並把實際拍下的海與投影的海交互剪接,有點主客觀交錯的效果,自己既是沈浸當中的本人、也是抽離一切以上帝視角觀看的我,這樣的狀態我想是每個人都曾有過的心理情境。

而片頭的日落在我的想法裡,是一種明轉暗的過程,但不是光明轉黑暗,比較是從陽光底下的公領域進入無光或微光的私領域,因此片尾把日落倒播成為日出,除了是重回日常空間,也表示詩作裡的狀態是日復一日的,像時鐘一樣在線性世界裡仍帶有環形時間感。