導演郭潔渝訪談

隧道的盡頭有光亮—當詩改編成詩電影

訪談| 黃靖閔

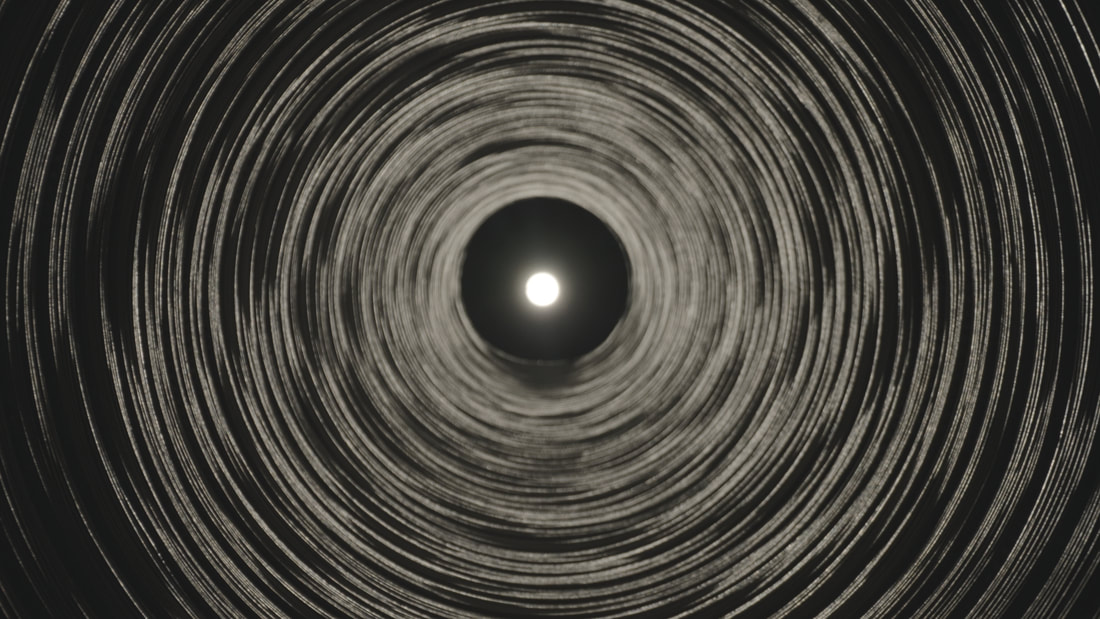

圖片| 《大見解》影片截圖

圖片| 《大見解》影片截圖

羽毛、女人、大人物…六組單位的呼應與變奏

黃:第一次看到〈大見解〉的印象為何?你如何詮釋這個文本?

郭:在上一期的訪談裡有提及收到詩人石秀淨名的詩作〈大見解〉時的感受,與詩人游鍫良的〈權術〉非常不同,〈權術〉對我來說是先決定了影像,而〈大見解〉則是讓我先感受到朗讀聲的狀態,起初沒有仔細思考為何有這樣的差異,在最近剪接〈大見解〉的過程裡,我逐漸明白這兩首詩使我或讀者接收方式的不同,是來自於兩首詩本身視角差異。在我看來,〈權術〉是以第一人稱敘述成形的精巧小故事,〈大見解〉則以上帝視角闡述類似於「真理」的概念,於是在寫〈大見解〉劇本時,我很難用劇情或故事的方式描寫,只能先將這首詩分為兩大段、視為樂曲的A段與B段變奏,A段無法說完的內容留待B段變奏補足;又再將兩段裡相同元素細分出「羽毛」、「女人」、「大人物」、「曠野/樹/種子」、「色光/時間/宇宙」、「死亡/漸凍的」,這六組單位會是兩段裡相互呼應與變奏的地方。不過,在剪接時打破了自己在劇本裡設定好的敘事方式。

黃:第一次看到〈大見解〉的印象為何?你如何詮釋這個文本?

郭:在上一期的訪談裡有提及收到詩人石秀淨名的詩作〈大見解〉時的感受,與詩人游鍫良的〈權術〉非常不同,〈權術〉對我來說是先決定了影像,而〈大見解〉則是讓我先感受到朗讀聲的狀態,起初沒有仔細思考為何有這樣的差異,在最近剪接〈大見解〉的過程裡,我逐漸明白這兩首詩使我或讀者接收方式的不同,是來自於兩首詩本身視角差異。在我看來,〈權術〉是以第一人稱敘述成形的精巧小故事,〈大見解〉則以上帝視角闡述類似於「真理」的概念,於是在寫〈大見解〉劇本時,我很難用劇情或故事的方式描寫,只能先將這首詩分為兩大段、視為樂曲的A段與B段變奏,A段無法說完的內容留待B段變奏補足;又再將兩段裡相同元素細分出「羽毛」、「女人」、「大人物」、「曠野/樹/種子」、「色光/時間/宇宙」、「死亡/漸凍的」,這六組單位會是兩段裡相互呼應與變奏的地方。不過,在剪接時打破了自己在劇本裡設定好的敘事方式。

〈大見解〉

一根羽毛

隨風飄蕩,脫離了

自由意志,脫離了某個身體

是老鷹的,一根羽毛

當女人是一隻鳥,當大人物

是一片

飄盪落葉,從存在的

(不可見的空無)

曠野寂靜到死,無,頂立

(不可見的動力)彎曲

或者伸張的一棵樹,暗了

下來

黑色黑光,白色白光,灰色

灰光,霞色霞光,所有色所有光

死亡淹沒,身體

死亡分離,所有的信念

死亡泯滅,最後一口氣

一根羽毛,靜靜飄流,眼下

(不可見)

生滅是脫落

來處的去處,化為元素,化為測不準

的量子

當女人是一隻鳥,當飛越再飛越,當

大人物的世界

被檢驗的人生

不會因為一片落葉

飄搖

從存在的空無,摧毀,一棵樹

颯颯,摧毀

摧毀誰

摧毀誰的種子

內在永恆升起的春天

翻頁,風來翻葉

所有的時間之書所有

宇宙從何而來?宇宙,死霍金

旋轉他的輪椅,曾經

(曾經以他,漸凍的,合成音)

石秀淨名(人間魚詩社副社長)

一根羽毛

隨風飄蕩,脫離了

自由意志,脫離了某個身體

是老鷹的,一根羽毛

當女人是一隻鳥,當大人物

是一片

飄盪落葉,從存在的

(不可見的空無)

曠野寂靜到死,無,頂立

(不可見的動力)彎曲

或者伸張的一棵樹,暗了

下來

黑色黑光,白色白光,灰色

灰光,霞色霞光,所有色所有光

死亡淹沒,身體

死亡分離,所有的信念

死亡泯滅,最後一口氣

一根羽毛,靜靜飄流,眼下

(不可見)

生滅是脫落

來處的去處,化為元素,化為測不準

的量子

當女人是一隻鳥,當飛越再飛越,當

大人物的世界

被檢驗的人生

不會因為一片落葉

飄搖

從存在的空無,摧毀,一棵樹

颯颯,摧毀

摧毀誰

摧毀誰的種子

內在永恆升起的春天

翻頁,風來翻葉

所有的時間之書所有

宇宙從何而來?宇宙,死霍金

旋轉他的輪椅,曾經

(曾經以他,漸凍的,合成音)

石秀淨名(人間魚詩社副社長)

以抽象方式呈現詩裡的「名詞」

黃:關於影像的部分,這次〈大見解〉的畫面上採用了大量極簡幾何的視覺呈現,為什麼是這樣的選擇?這與〈大見解〉詩作本身的互文或詮釋關係是什麼?你是如何思考、決定這次詩作影像的呈現方式?

郭:這首詩的命題龐大,我認為如果在現實世界裡直接拍攝「現成的景觀」,無法表達它真正要呈現的核心,例如「曠野寂靜到死,無,頂立」,如果真的拍了一片曠野,是否足以代表曠野?又或者,怎樣的曠野才是「曠野」呢?在純文字世界裡,我對曠野的連結來自《聖經》,而在現實世界若要找到曠野的對應畫面,在我腦裡出現的會是充滿乾枯裂痕無風的沙漠地帶,若真的要拍攝這樣的「曠野」,光是場勘、交通、時間都會是問題,實際面是不可行的。由於整首詩充滿類似的狀況,我無法真的把「名詞們」拍下來,於是一開始就設定要以抽象與替代方式表達,「曠野」不是電影裡發生事件的場景,是詩人用自然景觀的名詞來代替一個概念。

黃:關於影像的部分,這次〈大見解〉的畫面上採用了大量極簡幾何的視覺呈現,為什麼是這樣的選擇?這與〈大見解〉詩作本身的互文或詮釋關係是什麼?你是如何思考、決定這次詩作影像的呈現方式?

郭:這首詩的命題龐大,我認為如果在現實世界裡直接拍攝「現成的景觀」,無法表達它真正要呈現的核心,例如「曠野寂靜到死,無,頂立」,如果真的拍了一片曠野,是否足以代表曠野?又或者,怎樣的曠野才是「曠野」呢?在純文字世界裡,我對曠野的連結來自《聖經》,而在現實世界若要找到曠野的對應畫面,在我腦裡出現的會是充滿乾枯裂痕無風的沙漠地帶,若真的要拍攝這樣的「曠野」,光是場勘、交通、時間都會是問題,實際面是不可行的。由於整首詩充滿類似的狀況,我無法真的把「名詞們」拍下來,於是一開始就設定要以抽象與替代方式表達,「曠野」不是電影裡發生事件的場景,是詩人用自然景觀的名詞來代替一個概念。

動力的呈現:黑背景前,腿部交錯湧動

而曠野的下一句詩是「(不可見的動力)彎曲」,「動力」不同於「曠野」,是抽象的力學與心理學詞彙,這是很好的畫面創造點,它在現實世界裡可以有多種狀態,於是我決定用「動力」這個概念來發想這整段的畫面,是雙人的腿部交錯運動於黑背景前來呈現動力,在劇本裡稱為「雙人肉體山交錯湧動」,是一種造山運動,並搭配一張紅色如血管的樹的照片閃爍、格放,讓這段畫面除了有詩句「或者伸張的一棵樹」字面上的意思,也有了生命力。而用局部軀體來表達一個概念也出現在「當女人是一隻鳥」這句詩裡,我請熟識的朋友、同時也是常年於電影劇組擔任演員服裝管理的黃子于飾演「女人」一角,但同樣地,子于是子于自己,不能代表「女人」這個概念,所以我透過只拍攝子于的背部線條來表達「女人」,而這線條同時也呼應了「曠野」:關於人類身體與自然景觀的類似之處;在攝影史裡也有過一段時期是以廣角鏡頭拍攝局部身體在自然景觀裡,表現其中的雷同與奇觀。

而曠野的下一句詩是「(不可見的動力)彎曲」,「動力」不同於「曠野」,是抽象的力學與心理學詞彙,這是很好的畫面創造點,它在現實世界裡可以有多種狀態,於是我決定用「動力」這個概念來發想這整段的畫面,是雙人的腿部交錯運動於黑背景前來呈現動力,在劇本裡稱為「雙人肉體山交錯湧動」,是一種造山運動,並搭配一張紅色如血管的樹的照片閃爍、格放,讓這段畫面除了有詩句「或者伸張的一棵樹」字面上的意思,也有了生命力。而用局部軀體來表達一個概念也出現在「當女人是一隻鳥」這句詩裡,我請熟識的朋友、同時也是常年於電影劇組擔任演員服裝管理的黃子于飾演「女人」一角,但同樣地,子于是子于自己,不能代表「女人」這個概念,所以我透過只拍攝子于的背部線條來表達「女人」,而這線條同時也呼應了「曠野」:關於人類身體與自然景觀的類似之處;在攝影史裡也有過一段時期是以廣角鏡頭拍攝局部身體在自然景觀裡,表現其中的雷同與奇觀。

不過,仍有詩句裡提到的名詞,我用它所指的物來拍攝,

例如這首詩的第一段:「一根羽毛/隨風飄蕩,脫離了/自由意志,脫離了某個身體/是老鷹的,一根羽毛」,

這段詩句的劇本是這樣的:

例如這首詩的第一段:「一根羽毛/隨風飄蕩,脫離了/自由意志,脫離了某個身體/是老鷹的,一根羽毛」,

這段詩句的劇本是這樣的:

畫面:

1-1

白羽毛們離開平面/透光的天頂,向下飄落

實際拍攝:

四周有人撒白羽毛,老鷹羽毛放在攝影機上用風槍吹落。

側面水平拍羽毛掉落到透光的白布,後期畫面旋轉180度、倒播。

高格120P、不跟焦。

1-2

俯角,白羽毛們散落向下,一根老鷹羽毛飄落到白色地面。

暫定不跟焦,老鷹羽毛會飄得很衝撞;把老鷹羽毛放在相機上,時間到了用風槍吹落。

1-3

俯角,白羽毛們散落向下,一根老鷹羽毛在畫面正中央白色地上。

劇本旁也附上註解:「脫離」母體、離開本源、迎向自由、自由意志之始,畫面比較光明。

朗讀聲照斷行斷點讀,除了脫離母體,就也有多義的「自由意志脫離身體」感。

1-1

白羽毛們離開平面/透光的天頂,向下飄落

實際拍攝:

四周有人撒白羽毛,老鷹羽毛放在攝影機上用風槍吹落。

側面水平拍羽毛掉落到透光的白布,後期畫面旋轉180度、倒播。

高格120P、不跟焦。

1-2

俯角,白羽毛們散落向下,一根老鷹羽毛飄落到白色地面。

暫定不跟焦,老鷹羽毛會飄得很衝撞;把老鷹羽毛放在相機上,時間到了用風槍吹落。

1-3

俯角,白羽毛們散落向下,一根老鷹羽毛在畫面正中央白色地上。

劇本旁也附上註解:「脫離」母體、離開本源、迎向自由、自由意志之始,畫面比較光明。

朗讀聲照斷行斷點讀,除了脫離母體,就也有多義的「自由意志脫離身體」感。

光線的層次、明暗變化:源頭與脫離源頭

這段直接用「羽毛」代表「羽毛」,並且將羽毛落下於透光布的畫面於後期旋轉180度、倒著播放,就會是羽毛離開天頂的畫面,然而我認為詩句要表達的並非羽毛本身,而是用羽毛帶出「脫離了自由意志,脫離了某個身體」的狀態與概念,類似於我們離開了造物的本源、從源頭分裂出來,肉體上是出生離開母親的身體,與一根羽毛(個體)離開了老鷹的身體(母體)是同一件事(有趣的是,老鷹也是從另一個母體分離出來的個體),於是雖然拍了羽毛,但著重在「脫離、離開、分離」的視覺感,而與技術人員溝通時,會讓燈光師葉人豪(阿豪)了解,我想要的是「離開源頭、離開天堂」的感覺,請他幫我用光線製造出柔和又有層次的天堂感,而離開「源頭、天堂」時光線要變得稍暗,除了和之後的畫面光感要能銜接,也才有離開天堂感;與美術黃以琳討論時,則請以琳幫我尋找不同大小的羽毛,我們在拍攝前測試飄落的狀態,從中選出最輕飄、最能呈現這個概念的羽毛類型。

這段直接用「羽毛」代表「羽毛」,並且將羽毛落下於透光布的畫面於後期旋轉180度、倒著播放,就會是羽毛離開天頂的畫面,然而我認為詩句要表達的並非羽毛本身,而是用羽毛帶出「脫離了自由意志,脫離了某個身體」的狀態與概念,類似於我們離開了造物的本源、從源頭分裂出來,肉體上是出生離開母親的身體,與一根羽毛(個體)離開了老鷹的身體(母體)是同一件事(有趣的是,老鷹也是從另一個母體分離出來的個體),於是雖然拍了羽毛,但著重在「脫離、離開、分離」的視覺感,而與技術人員溝通時,會讓燈光師葉人豪(阿豪)了解,我想要的是「離開源頭、離開天堂」的感覺,請他幫我用光線製造出柔和又有層次的天堂感,而離開「源頭、天堂」時光線要變得稍暗,除了和之後的畫面光感要能銜接,也才有離開天堂感;與美術黃以琳討論時,則請以琳幫我尋找不同大小的羽毛,我們在拍攝前測試飄落的狀態,從中選出最輕飄、最能呈現這個概念的羽毛類型。

在這段劇本及詩句提及的「老鷹羽毛」畫面於定剪版本刪除了,僅使用1-1的畫面,稍後的段落會說明原因。

由於上述提到,在現實世界直接拍攝「現成的景觀」會出現概念與執行問題,在一開始我就決定全部的畫面都在攝影棚裡拍攝、不直接拍攝現實世界、把被攝人事物妥善控制,規劃以小編制劇組能在時間內正確執行的方向發想,更由於身兼攝影,我希望視覺不複雜、好執行又能表達詩句意象,把景框內畫面與該如何做到一起想,盡量不把「到底要怎麼拍」的問題丟給技術人員,例如詩句裡關於「色光」的段落:「黑色黑光,白色白光,灰色/灰光,霞色霞光,所有色所有光」,我認為整首詩進行到這裡,「一根羽毛」的旅程也來到了障礙、困難、或即將死亡的關卡,心理與身體都離源頭越來越遠,在劇本註解是這樣的:

關於「光」:傳說人死時靈魂會走向光的隧道,而人出生時通過母親陰道出生到世界也是一種從黑暗走向光,亮得睜不開眼睛。因此「盡頭有光、透光」會是這段的表達方式。

關於「色」:「色」除了物理上是光碰到物體被吸收部分後反射出來在視覺上的效果,此字也是佛教裡的「有形」、「世界萬物」,在西洋哲學是對應到「現象界」,因此「色」具有物理和哲學概念。

聲音:

用力吶喊狂語聲、灰色灰光可照詩句斷點。隧道裡的轟隆聲、電線短路霹啪聲、宇宙原音噪訊感。

這些註解,目的是希望整個拍攝團隊和詩社可以理解為何會這麼拍,以及提醒自己詩句表象內的含義。

由於上述提到,在現實世界直接拍攝「現成的景觀」會出現概念與執行問題,在一開始我就決定全部的畫面都在攝影棚裡拍攝、不直接拍攝現實世界、把被攝人事物妥善控制,規劃以小編制劇組能在時間內正確執行的方向發想,更由於身兼攝影,我希望視覺不複雜、好執行又能表達詩句意象,把景框內畫面與該如何做到一起想,盡量不把「到底要怎麼拍」的問題丟給技術人員,例如詩句裡關於「色光」的段落:「黑色黑光,白色白光,灰色/灰光,霞色霞光,所有色所有光」,我認為整首詩進行到這裡,「一根羽毛」的旅程也來到了障礙、困難、或即將死亡的關卡,心理與身體都離源頭越來越遠,在劇本註解是這樣的:

關於「光」:傳說人死時靈魂會走向光的隧道,而人出生時通過母親陰道出生到世界也是一種從黑暗走向光,亮得睜不開眼睛。因此「盡頭有光、透光」會是這段的表達方式。

關於「色」:「色」除了物理上是光碰到物體被吸收部分後反射出來在視覺上的效果,此字也是佛教裡的「有形」、「世界萬物」,在西洋哲學是對應到「現象界」,因此「色」具有物理和哲學概念。

聲音:

用力吶喊狂語聲、灰色灰光可照詩句斷點。隧道裡的轟隆聲、電線短路霹啪聲、宇宙原音噪訊感。

這些註解,目的是希望整個拍攝團隊和詩社可以理解為何會這麼拍,以及提醒自己詩句表象內的含義。

隧道的盡頭有光亮:閃爍的、恆定的、色彩變幻的…不同光效對應詩句的「色光」

於是,此段畫面呈現會是隧道盡頭有光亮,這個隧道既是我們初來這世界、同時也是死後會通過的路徑,我試圖用簡單的方式傳達這點,例如用探針鏡頭拍攝捲起來的紙捲,或是把透明彩色玻璃紙捲起、從外面打光進「隧道」,再將攝影機裝在滑軌上用探針鏡頭伸進管徑裡前後移動,也真的買了材質不同的紙來測試哪種效果最接近想像中的模樣,後來以琳靈光一閃,提到也許可用水管、或是抽油煙機的鋁管當做隧道,拍攝時也真的這麼做了,加上燈光師阿豪對詩句的每種光設計了不同光效:閃爍的、恆定的、光亮的、柔和的、色彩變幻的,鋁管內凹凸不平的材質反射充滿科幻感,比原先預想的效果更好,子于在現場放起《星際效應》的配樂,大家都很high。

於是,此段畫面呈現會是隧道盡頭有光亮,這個隧道既是我們初來這世界、同時也是死後會通過的路徑,我試圖用簡單的方式傳達這點,例如用探針鏡頭拍攝捲起來的紙捲,或是把透明彩色玻璃紙捲起、從外面打光進「隧道」,再將攝影機裝在滑軌上用探針鏡頭伸進管徑裡前後移動,也真的買了材質不同的紙來測試哪種效果最接近想像中的模樣,後來以琳靈光一閃,提到也許可用水管、或是抽油煙機的鋁管當做隧道,拍攝時也真的這麼做了,加上燈光師阿豪對詩句的每種光設計了不同光效:閃爍的、恆定的、光亮的、柔和的、色彩變幻的,鋁管內凹凸不平的材質反射充滿科幻感,比原先預想的效果更好,子于在現場放起《星際效應》的配樂,大家都很high。