微型回憶錄

鏡子、靈魂與影子:阿道談「我」的追尋

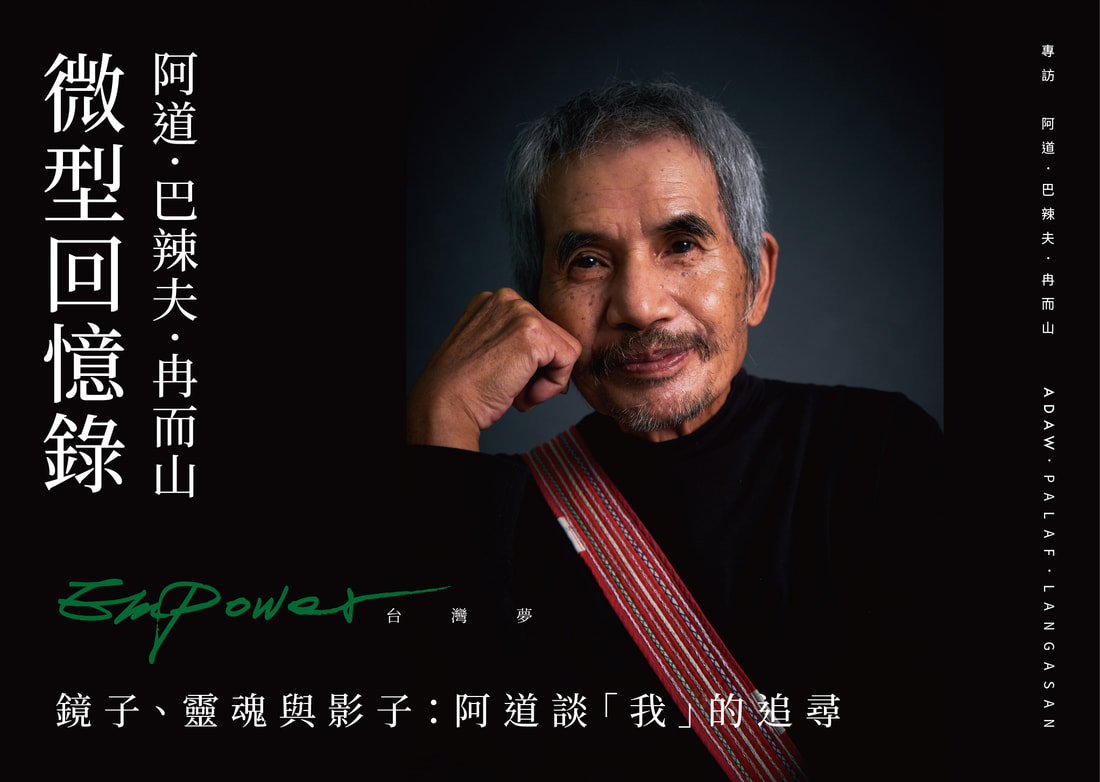

專訪 阿道•巴辣夫•冉而山 (Adaw.Palaf.Langasan)

採訪 | 黃智卿、高明智

撰文 | 黃智卿

攝影 | 郭潔渝

撰文 | 黃智卿

攝影 | 郭潔渝

Simple and Deep(簡單且深),是和阿道•巴辣夫•冉而山見面及對話之後,浮現的心語。阿道現居花蓮光復鄉太巴塱部落,阿美族人,是原舞者也是行為藝術家。2012年在部落創立冉而山劇場。「冉而山」(Langasan),指的是東部海岸山脈中台灣小百岳之一的八里灣山,阿美族人視為聖山的「奇冉而山」(Cilangasan,又譯為「奇拉雅山」),這座聖山蘊存著洪水滅世與族群繁衍發祥地的神話意義,它也是阿道的家鄉太巴塱部落的發祥地。

出生於1949年的阿道,台大外文系夜間部畢業,他歷經台灣社會不同階層的工作:有體力活的捆工、農夫;也有燒腦的外銷業務和粹煉文字、汲取靈感的文學創作,之後他成為原舞者並且停留在族群發源地「冉而山」——也是他在靈魂世界中任意「冉冉而行」、出發與回歸的聖山。

阿美族語中的「Ci」,有點像是漢語中的「那、這」,這個「Ci」就指出那個人、這個事或那個物!口傳文化的族群,語言中充滿能量,連「哪、呶、灣、嗨、厚嗨洋」等虛詞都澎湃有力。因此,名為Langasan(冉而山),被講述時有語音之光,聚焦為Ci-lanagsan。

如果說口傳文化中「Ci」指的是一種聚焦與凝煉,那麼虚詞的使用就如同大海一般的包容一切,端視吟唱者的「聲情」而定。這樣的口傳文化誕生了Ci- Adaw(奇阿道),而他的詩、他的舞、他的劇場與儀式,有如虚詞,如太平洋的浪潮,一波波從Adaw的靈魂深處拍擊出一場又一場的創作。這個人解構自身的一切,卻又創作力無限,口傳族群的歷史記載在山間海畔、在吟唱者與風之間,看似無物卻傳送幽遠,阿道的一生也是。

進行訪談時,採訪者只提了幾個問題,奇阿道 (Ci- Adaw)理路清晰、凝煉又聚焦地講述著一生種種,聽者也跟著他的語言跌入生命回憶的海波中,閱聽後,與聞者心中留下的是口述歷史中聲情款款的迴音與訝然。只能輕輕感嘆:竟有這樣的人生、這樣的人?!

拍攝雜誌封面照片時,攝影棚的作業時間漫長,他安靜地坐著等候,阿道說他是第一次被這樣攝影以及導演,他很安靜。他說:之前拍照都是大夥自自然然嘻嘻哈哈,而《人間魚詩生活誌》的攝影方式,可以讓人回復到安靜省思,莊嚴莊敬。鏡頭裡看阿道,他沉靜自然的存在著,望向遠方的眼神澄澈。阿道說話很慢,都市的喧囂從他身邊流過,就像一座山,不動,本來就在那,待你走進去一探。而阿道口述的生命史,如同一波波輕拍沙岸的海浪,邀你裸足行走其間。

出生於1949年的阿道,台大外文系夜間部畢業,他歷經台灣社會不同階層的工作:有體力活的捆工、農夫;也有燒腦的外銷業務和粹煉文字、汲取靈感的文學創作,之後他成為原舞者並且停留在族群發源地「冉而山」——也是他在靈魂世界中任意「冉冉而行」、出發與回歸的聖山。

阿美族語中的「Ci」,有點像是漢語中的「那、這」,這個「Ci」就指出那個人、這個事或那個物!口傳文化的族群,語言中充滿能量,連「哪、呶、灣、嗨、厚嗨洋」等虛詞都澎湃有力。因此,名為Langasan(冉而山),被講述時有語音之光,聚焦為Ci-lanagsan。

如果說口傳文化中「Ci」指的是一種聚焦與凝煉,那麼虚詞的使用就如同大海一般的包容一切,端視吟唱者的「聲情」而定。這樣的口傳文化誕生了Ci- Adaw(奇阿道),而他的詩、他的舞、他的劇場與儀式,有如虚詞,如太平洋的浪潮,一波波從Adaw的靈魂深處拍擊出一場又一場的創作。這個人解構自身的一切,卻又創作力無限,口傳族群的歷史記載在山間海畔、在吟唱者與風之間,看似無物卻傳送幽遠,阿道的一生也是。

進行訪談時,採訪者只提了幾個問題,奇阿道 (Ci- Adaw)理路清晰、凝煉又聚焦地講述著一生種種,聽者也跟著他的語言跌入生命回憶的海波中,閱聽後,與聞者心中留下的是口述歷史中聲情款款的迴音與訝然。只能輕輕感嘆:竟有這樣的人生、這樣的人?!

拍攝雜誌封面照片時,攝影棚的作業時間漫長,他安靜地坐著等候,阿道說他是第一次被這樣攝影以及導演,他很安靜。他說:之前拍照都是大夥自自然然嘻嘻哈哈,而《人間魚詩生活誌》的攝影方式,可以讓人回復到安靜省思,莊嚴莊敬。鏡頭裡看阿道,他沉靜自然的存在著,望向遠方的眼神澄澈。阿道說話很慢,都市的喧囂從他身邊流過,就像一座山,不動,本來就在那,待你走進去一探。而阿道口述的生命史,如同一波波輕拍沙岸的海浪,邀你裸足行走其間。

高:我們相見面的時候,是1992年,你們原舞者有來看,就在國家劇院,虞戡平和明立國辦的原住民族樂舞展演卑南篇。你進入原舞者,跑每一個部落做田野、做展演,我是去國家劇院後就回部落做文化工作。你後來也到都蘭去待了很長一段時間。像我們這樣的阿美族跟卑南族,有一個共同的時代歷程,都到處流浪,也回不到家裡。我是想問你,作為faki(叔叔、伯伯)對年輕輩的,做部落的文化復振,要不要給一些建議?

黃:你讀台大外文系夜間部,中間也做過非常多種工作,如書店店員、捆工、農人、計程車司機、外銷經理等等。你一路找尋自己的生命,從到都市讀書;從頭腦非常好到不要頭腦,以米酒洗腦;從成為一個舞者到創立行為藝術劇場,並在愛丁堡藝術節、亞維儂藝術節表演,文化部也有為你拍紀錄片,請你談談你的生命故事,談談你的人生。

求學;在生活的空檔,思索每一個「概念」的意義

阿道:到都市,我跟高明智是完全不一樣的景象。(高明智國中畢業後就到台北工作、生存)。我家是基督教長老教會的背景,是做農的。小時候住在花蓮市的美崙,靠近花蓮港口那邊有一個大圍牆的宿舍,是長老教會,那時叫做玉山聖經書院。民國五十年多搬到壽豐,就是現在的「玉山神學院」。有一位很有名的高俊明牧師,就是在那邊。我記得在美崙那一段時間,他是專門在敲鐘的,小孩子都叫他阿伯。

沒想到他是院長,也是基督教長老教會的總會議長。我爸爸在裡面當學生,我母親在裡面當廚師,後來他畢業了,大約民國45、46年,我們就搬到太巴塱那邊,是我爸媽住的地方。我父親有空會到各個部落去傳道在禮拜天,我母親就是做農了,那時不知不覺我們就有了八個孩子了,最辛苦的是我母親。

我初中高中都在教會學校,淡水的淡江中學,那時剛好是山地公費生,那些獎助金都是加拿大長老教會捐助的,那時一年大概招收15名的原住民,那時候初中畢業,就直升高中。

民國56年我到了政大的東方語言學系俄文組,有分俄文組、阿拉伯文、韓文組,還有馬來西亞、越南文。而且俄文組,只要平均分數達到六十分,就有獎學金1000元。那時候就這樣過了一年級,我休學一年,就去當書店店員。58年我又復學,在俄文組,59年平轉哲學系,60年下學期,大學三年級我沒有考試就中途離開,在谷關準備當兵,我的朋友幫忙在那邊找工作,我想要藉由工作,快快樂樂。因為我在哲學系期間,有發生一件事情,就是我必須要把每一個哲學的觀念,或者說是概念,弄得一清二楚,因為我看別人的哲學、西洋哲學史,我都看不懂,原來是那些觀念都是思辨性的。我以前看得懂的是尼采的哲學,而且尼采的哲學,是我們的心靈可以藉由他很有詩意的才情,不知不覺的提升。

那時我在把每個觀念弄清楚前,會在桌子旁弄一疊稿紙。我是這樣做的,譬如說,什麼叫做「狀態」,我就把「狀」跟「態」分開來一直思考這是什麼,「狀」跟「態」結合起來,會起什麼變化;譬如說「空間」,我就針對「空間」在中文裡面是什麼時候開始有的,是不是從日本翻譯過來的,以前古代的中國,有沒有這樣的「空間」,我只知道有「空」,還有房間的「間」、時「間」。像這樣的分析,只要是有哲學的名稱或者是術語,就邊分析邊在稿子上寫,反正我都是在胡思亂想。我必須對這方面慎重思考。因為我看別人,看別的思想家的思想,我是看不懂,我先把這個弄熟之後,我才會懂得去欣賞別人的東西。要不然,自己都不懂這最基本的東西,我的思想腦袋都會被它牽引著,思想家的思想跟著它,叔本華的思想我也跟著它,這樣我就沒有自己的判斷。

就是這樣,我想了很多,邊想邊把單字寫在稿紙,不管我想得對不對。有時候一天可以寫三、四十頁,有時候我興趣一來就四、五十頁。甚至,如果我要把語氣變成很標準的中文的話,我可能一天只能寫一行。所以,那時候我下決心,不要有標準的中文,我就我思考、我思索、我探索,隨便寫,有時就寫到兩百頁。其實我一有空,除了上課之外,有空的時候都會在圖書館,或是自己租的房子那邊,邊思考邊想,把它弄通。

我也很喜歡運動的,我曾經在讀俄文組的時候,環了台灣一週,十三天,當時騎的單車,不是變速的,是淑女型的,同學借給我的。我很少去上課。

黃:你讀台大外文系夜間部,中間也做過非常多種工作,如書店店員、捆工、農人、計程車司機、外銷經理等等。你一路找尋自己的生命,從到都市讀書;從頭腦非常好到不要頭腦,以米酒洗腦;從成為一個舞者到創立行為藝術劇場,並在愛丁堡藝術節、亞維儂藝術節表演,文化部也有為你拍紀錄片,請你談談你的生命故事,談談你的人生。

求學;在生活的空檔,思索每一個「概念」的意義

阿道:到都市,我跟高明智是完全不一樣的景象。(高明智國中畢業後就到台北工作、生存)。我家是基督教長老教會的背景,是做農的。小時候住在花蓮市的美崙,靠近花蓮港口那邊有一個大圍牆的宿舍,是長老教會,那時叫做玉山聖經書院。民國五十年多搬到壽豐,就是現在的「玉山神學院」。有一位很有名的高俊明牧師,就是在那邊。我記得在美崙那一段時間,他是專門在敲鐘的,小孩子都叫他阿伯。

沒想到他是院長,也是基督教長老教會的總會議長。我爸爸在裡面當學生,我母親在裡面當廚師,後來他畢業了,大約民國45、46年,我們就搬到太巴塱那邊,是我爸媽住的地方。我父親有空會到各個部落去傳道在禮拜天,我母親就是做農了,那時不知不覺我們就有了八個孩子了,最辛苦的是我母親。

我初中高中都在教會學校,淡水的淡江中學,那時剛好是山地公費生,那些獎助金都是加拿大長老教會捐助的,那時一年大概招收15名的原住民,那時候初中畢業,就直升高中。

民國56年我到了政大的東方語言學系俄文組,有分俄文組、阿拉伯文、韓文組,還有馬來西亞、越南文。而且俄文組,只要平均分數達到六十分,就有獎學金1000元。那時候就這樣過了一年級,我休學一年,就去當書店店員。58年我又復學,在俄文組,59年平轉哲學系,60年下學期,大學三年級我沒有考試就中途離開,在谷關準備當兵,我的朋友幫忙在那邊找工作,我想要藉由工作,快快樂樂。因為我在哲學系期間,有發生一件事情,就是我必須要把每一個哲學的觀念,或者說是概念,弄得一清二楚,因為我看別人的哲學、西洋哲學史,我都看不懂,原來是那些觀念都是思辨性的。我以前看得懂的是尼采的哲學,而且尼采的哲學,是我們的心靈可以藉由他很有詩意的才情,不知不覺的提升。

那時我在把每個觀念弄清楚前,會在桌子旁弄一疊稿紙。我是這樣做的,譬如說,什麼叫做「狀態」,我就把「狀」跟「態」分開來一直思考這是什麼,「狀」跟「態」結合起來,會起什麼變化;譬如說「空間」,我就針對「空間」在中文裡面是什麼時候開始有的,是不是從日本翻譯過來的,以前古代的中國,有沒有這樣的「空間」,我只知道有「空」,還有房間的「間」、時「間」。像這樣的分析,只要是有哲學的名稱或者是術語,就邊分析邊在稿子上寫,反正我都是在胡思亂想。我必須對這方面慎重思考。因為我看別人,看別的思想家的思想,我是看不懂,我先把這個弄熟之後,我才會懂得去欣賞別人的東西。要不然,自己都不懂這最基本的東西,我的思想腦袋都會被它牽引著,思想家的思想跟著它,叔本華的思想我也跟著它,這樣我就沒有自己的判斷。

就是這樣,我想了很多,邊想邊把單字寫在稿紙,不管我想得對不對。有時候一天可以寫三、四十頁,有時候我興趣一來就四、五十頁。甚至,如果我要把語氣變成很標準的中文的話,我可能一天只能寫一行。所以,那時候我下決心,不要有標準的中文,我就我思考、我思索、我探索,隨便寫,有時就寫到兩百頁。其實我一有空,除了上課之外,有空的時候都會在圖書館,或是自己租的房子那邊,邊思考邊想,把它弄通。

我也很喜歡運動的,我曾經在讀俄文組的時候,環了台灣一週,十三天,當時騎的單車,不是變速的,是淑女型的,同學借給我的。我很少去上課。

|

尋找純粹的「我」—--

曾將敏銳的思想「鈍化」…… 後來我探索什麼叫做「我」的時候,我也邊想邊寫,「我」不是「我」,我就探求什麼是「真我」,在這樣的過程裡面,找不到啊,沒有「真我」啊。因為,我從部落、從出生、教會、學校、社會、國家,這樣的一個個觀念,不都全構成了「我」嗎?你懂嗎? 「我」這個「我」,是虛構的「我」。在尋找什麼叫「真我」的時候,「我」沒有找到。我最後找到的感覺上就是,比如說,「我」這個「我」是屬於,除了思想觀念的「我」之外,還有肉體的「我」。當「我」不要「我」的這個「我」的話,也就是不要這個肉體。因為,「我」這個思想、觀念,還有探索過程,與整個人的肉體是有連帶關係。所以,要探求真正的「我」,要一直探索。我曾經覺得佛學也不錯,那個禪宗也不錯,也覺得老莊哲學也不錯。如果我沒有自我思考的話,我是看不懂。是因為我自己思考,我才會懂得欣賞。 這個道理要弄清楚喔。先把哲學觀念或者名稱、術語,弄得一清二楚之後,你再欣賞別人的東西,就可以欣賞得到。那時候,無論是道家思想、佛學或禪,我都很喜歡。但是,我還是必須要探求我自己。我固然知道我是原住民身分,但是我所有的觀念裡面,我發現這個「我」都是虛的。 |

我在尋找「真我」的時候找不到,就是說「靈」,靈魂的靈。然後,有關於有沒有上帝這方面的事情,我都沒有想到這個。後來是因為一直在尋找什麼是純粹的我、自我或真我的時候,找不到我,就想要對這個世界說,我不要我這個我。我不要我這個我,有一種是自殺,另一個就是麻醉自己,不要我這個我。不要「我」,這個「我」的頭腦觀念,而「觀念」跟「身體」是行動在一起的,所以呢,把「我」這個「我」,把它消磨掉。把敏銳的思想,全部給它鈍化。什麼叫鈍化,就是磨鈍,用石頭給它磨起來,讓腦筋呆呆癡癡,我想要當一個很呆癡的人。

有一次考試,我要準備中途離開的時候,我在考卷寫了一首打油詩,大意是,街頭有一白癡,一把鼻涕一堆笑,路人看了嗤之以鼻,釋迦牟尼看了拈花微笑。應該不是釋迦牟尼,是釋迦牟尼的學生,迦葉尊者,他會拈花微笑。我就是要我自己本身所有的敏銳思想、觀念,都把它磨掉,像一個白癡一樣。

我不能夠繼續待在學校,因為會帶給同學不愉快,雖然我很沉默,也很少講話,所以我就慢慢的離開了,也不用去考試了。後來我母親收到學校寄的退學通知單,我母親跟我大妹、舅舅、阿姨,來到木柵找我,他們拿退學信給我看,我知道那封信是什麼,我都沒有考試啊。我母親就在地板上哭啊,我的大妹也陪著,我的姨丈拼命的罵我,說我不孝。但是呢,我心𥚃很漠然,很冷漠,就呆呆地看著他們,也沒有說對不起,就這樣看著他們。後來我母親就說,我不可以回家,因為回家會沒有面子。

有一次考試,我要準備中途離開的時候,我在考卷寫了一首打油詩,大意是,街頭有一白癡,一把鼻涕一堆笑,路人看了嗤之以鼻,釋迦牟尼看了拈花微笑。應該不是釋迦牟尼,是釋迦牟尼的學生,迦葉尊者,他會拈花微笑。我就是要我自己本身所有的敏銳思想、觀念,都把它磨掉,像一個白癡一樣。

我不能夠繼續待在學校,因為會帶給同學不愉快,雖然我很沉默,也很少講話,所以我就慢慢的離開了,也不用去考試了。後來我母親收到學校寄的退學通知單,我母親跟我大妹、舅舅、阿姨,來到木柵找我,他們拿退學信給我看,我知道那封信是什麼,我都沒有考試啊。我母親就在地板上哭啊,我的大妹也陪著,我的姨丈拼命的罵我,說我不孝。但是呢,我心𥚃很漠然,很冷漠,就呆呆地看著他們,也沒有說對不起,就這樣看著他們。後來我母親就說,我不可以回家,因為回家會沒有面子。

當兵;「再嚴肅的事情,我都會笑 」

後來我的朋友Taymu,就要我到谷關他家幫忙工作,他很了解我。我跟他說我要藉著工作,類似他們講的,勞改自己,來磨鈍自己,都不要再想了。我一到谷關之後,在果園工作,甚至有時候會到梨山工作,在這段期間,我很喜歡工作,很快樂。但是那個工作其實很辛苦,我是另一個心境。酒我很少喝,畢竟錢也不會亂花,但是我可以喝酒。我一直嚮往著白癡的過程,就是像那首打油詩裡的街頭白癡,我嚮往的就是這個。接下來61年就去當兵啦。

當兵之後,在新兵訓練和士官隊受訓期間,我會笑,不管是什麼樣,我會像傻瓜一樣傻笑。再嚴肅的事情,連長官講話,我突然會發笑,同學們也跟着發笑,我的笑有那種感染力,連長官也都在笑。那時候,我一直在探究,那個笑好像是不能用理智、用技術、用頭腦來控制,背後的力量是什麼,我搞不清楚。連他們罰我,伏地挺身、匍匐前進,我都一直在笑,真的有點神經病。我發覺到,我沒有辦法控制自己。有一次,我們的士官會,其實我每一周都禁足,都不能夠出去,因為我常常笑。我被禁足就會掃掃地,掃完地,就做自己的事情,待在營房裡面。士官訓十二周,我差不多有九周,都是禁足。後來有一次,士官隊會選忠誠模範,有人推薦我競選,我拿了很高票,變成忠誠模範。當拿到忠誠模範的時候,我就不會笑了。忠誠模範後,放榮譽假。回來後,變成教育班長。我感覺那個笑,不是用我意識的頭腦在做那個事情。

後來我的朋友Taymu,就要我到谷關他家幫忙工作,他很了解我。我跟他說我要藉著工作,類似他們講的,勞改自己,來磨鈍自己,都不要再想了。我一到谷關之後,在果園工作,甚至有時候會到梨山工作,在這段期間,我很喜歡工作,很快樂。但是那個工作其實很辛苦,我是另一個心境。酒我很少喝,畢竟錢也不會亂花,但是我可以喝酒。我一直嚮往著白癡的過程,就是像那首打油詩裡的街頭白癡,我嚮往的就是這個。接下來61年就去當兵啦。

當兵之後,在新兵訓練和士官隊受訓期間,我會笑,不管是什麼樣,我會像傻瓜一樣傻笑。再嚴肅的事情,連長官講話,我突然會發笑,同學們也跟着發笑,我的笑有那種感染力,連長官也都在笑。那時候,我一直在探究,那個笑好像是不能用理智、用技術、用頭腦來控制,背後的力量是什麼,我搞不清楚。連他們罰我,伏地挺身、匍匐前進,我都一直在笑,真的有點神經病。我發覺到,我沒有辦法控制自己。有一次,我們的士官會,其實我每一周都禁足,都不能夠出去,因為我常常笑。我被禁足就會掃掃地,掃完地,就做自己的事情,待在營房裡面。士官訓十二周,我差不多有九周,都是禁足。後來有一次,士官隊會選忠誠模範,有人推薦我競選,我拿了很高票,變成忠誠模範。當拿到忠誠模範的時候,我就不會笑了。忠誠模範後,放榮譽假。回來後,變成教育班長。我感覺那個笑,不是用我意識的頭腦在做那個事情。

搬家公司、清潔員、雜貨店店員……

在各種工作裡「遊戲人間」

我也到大甲森林區工作,林務局那些人都很厲害,很會爬,其實都是他們帶我上去,我都是墊後。我們當揹夫,在馬鞍山等,從東勢上去,經過很多地方後,就到了原始森林區。那邊我看到了大卡車,載著大棵大棵的杉樹、柏樹等,到東勢林場。後來我在招待所休息,我在那邊看到了一個秘密,就是台灣所有的林業,都是為了外銷給日本賺外匯。到了64年,我記得那時蔣介石過世了,在山上,知道這件事情後覺得非常的恐怖。當時知道有夜間部可以考,除了女生,夜間部要退伍的男生,也不能是應屆畢業生。幸運的是,我考上台大夜間部外文系,五年才能畢業,我念了六年。在這期間,我有當搬家公司、清潔打蠟,在當兵朋友那邊當雜貨店店員等等。

民國68年結婚,我又考了職業駕照,開計程車,畢業兩年後又離婚,因為我不會賺錢。在開計程車當中,我喜歡到圍棋社那邊下棋。生意不好,就到那邊下棋,我對圍棋很投入,因為這樣而離婚。然後我又到高雄,到當兵同學的化工廠,他們是進料的,我本來是在倉庫裡,我很喜歡在倉庫,可以認識各種化學名稱。我在外銷部門,後來發現我可能會被定住了,我就離開了。然後我就到山上,到梨山。我的工作那時候是玩票性質,不會做很固定,我不是為了感受所有的工作的辛苦,我是為了玩世不恭,遊戲人間。所以在這樣的過程裡面,又到華岡農場,種高麗菜跟蔬菜。因為到冬天就沒有工作,我到新竹找我表弟,做泥水工的,當小工,當年一天大約一千五百元,我錢賺飽了,又到山上去,兩邊跑。有時候也會跟大表弟說,很抱歉離開你又回來又離開,很不好意思,他說,誰叫我們是兄弟。反正就是他了解我。我就這樣生活,工作很喜歡,但是生活也很糜爛,因為有酒。在民國73年後,我在電視上有看到是原住民上街頭的報導,就在想,我要一直糜爛下去到老嗎?一直遊戲人間,不務正業嗎?

在各種工作裡「遊戲人間」

我也到大甲森林區工作,林務局那些人都很厲害,很會爬,其實都是他們帶我上去,我都是墊後。我們當揹夫,在馬鞍山等,從東勢上去,經過很多地方後,就到了原始森林區。那邊我看到了大卡車,載著大棵大棵的杉樹、柏樹等,到東勢林場。後來我在招待所休息,我在那邊看到了一個秘密,就是台灣所有的林業,都是為了外銷給日本賺外匯。到了64年,我記得那時蔣介石過世了,在山上,知道這件事情後覺得非常的恐怖。當時知道有夜間部可以考,除了女生,夜間部要退伍的男生,也不能是應屆畢業生。幸運的是,我考上台大夜間部外文系,五年才能畢業,我念了六年。在這期間,我有當搬家公司、清潔打蠟,在當兵朋友那邊當雜貨店店員等等。

民國68年結婚,我又考了職業駕照,開計程車,畢業兩年後又離婚,因為我不會賺錢。在開計程車當中,我喜歡到圍棋社那邊下棋。生意不好,就到那邊下棋,我對圍棋很投入,因為這樣而離婚。然後我又到高雄,到當兵同學的化工廠,他們是進料的,我本來是在倉庫裡,我很喜歡在倉庫,可以認識各種化學名稱。我在外銷部門,後來發現我可能會被定住了,我就離開了。然後我就到山上,到梨山。我的工作那時候是玩票性質,不會做很固定,我不是為了感受所有的工作的辛苦,我是為了玩世不恭,遊戲人間。所以在這樣的過程裡面,又到華岡農場,種高麗菜跟蔬菜。因為到冬天就沒有工作,我到新竹找我表弟,做泥水工的,當小工,當年一天大約一千五百元,我錢賺飽了,又到山上去,兩邊跑。有時候也會跟大表弟說,很抱歉離開你又回來又離開,很不好意思,他說,誰叫我們是兄弟。反正就是他了解我。我就這樣生活,工作很喜歡,但是生活也很糜爛,因為有酒。在民國73年後,我在電視上有看到是原住民上街頭的報導,就在想,我要一直糜爛下去到老嗎?一直遊戲人間,不務正業嗎?

對小說的愛

我有時候會去中央研究院民族所看資料,看有沒有阿美族太巴塱馬太鞍的資料,那時我就想考人類學研究所,也沒準備也沒報名,但我還是邊關心邊工作。民國78年,我弟弟做建築的,在信義區做鋼構焊接的,他不小心掉下來,還好有安全網,但偏偏安全網有縫,重傷送到仁愛醫院。我白天在我朋友那邊中興保全上班,晚上照顧弟弟。剛好耕莘文教院的耕莘青年寫作會招生,我報名參加,一個禮拜一兩個天上課,我是選散文組,寫作會有分小說、散文、詩、報導文學,我那時想要練習寫。

其實,我在高中的時候,就很喜歡看小說,在政大大一時,我也一直都在看小說,我認為小說就把它看過去就好了,有一個感想,也不用思考分析。例如我看了一個俄國小說家的《卡拉馬夫助的兄弟們》,也看了托爾斯泰的《戰爭與和平》,雖然有一堆單字不懂,但是你一直看下去,就沒錯了。我在高中三年級的時候,看過莎士比亞的戲劇,大概有十來本(文星叢刊),翻譯者是梁實秋,最近的四十本是在東方出版社出版的。但在文星出版社時,當時還沒有翻譯完,是小小本可以放口袋的,我看了好幾本,很高興,因為都是對話很方便。看完後的感想是,那些人物都會講粗魯的話,莎士比亞寫得相當好。在我高中時的程度,那些我都看不懂,但是我記得有一本《凱薩大帝》,梁實秋翻譯成《西撒大帝》。他有一句話,類似「我看到,我來到,我克服」。我看莎士比亞的感想,就是這個。還有一本是《庸人自擾》,也很好看。我在當兵的時候,有時候很無聊,我會隨身攜帶,休息的時候偷看,後來連長看到,就問我在看什麼,他就說,你真是庸人自擾。

其實我在台大夜間部外文系的時候,我上課常常打瞌睡,但是我會上王文興的課,他的課叫做英美小說選集。他的課都會請每一位同學唸。老師會問,例如這個紅色是代表什麼意思,這個一層樓、二層樓是代表什麼意思,我在上了王文興的課,才知道原來文學有欣賞、分析、文學理論及文學批評。

我在山裡面工作的時候,從頭到尾,幾乎都在笑。我很喜歡看小說、戲劇都會笑。但是如果叫我欣賞、賞析的話,我就不會笑了。為什麼呢,因為我會把觀念在裡面去評價,那就完蛋了,我就笑不起來了,那很重要喔。如果我再看一次莎士比亞的話,可能會看得很深入,可能會笑不起來。

我有時候會去中央研究院民族所看資料,看有沒有阿美族太巴塱馬太鞍的資料,那時我就想考人類學研究所,也沒準備也沒報名,但我還是邊關心邊工作。民國78年,我弟弟做建築的,在信義區做鋼構焊接的,他不小心掉下來,還好有安全網,但偏偏安全網有縫,重傷送到仁愛醫院。我白天在我朋友那邊中興保全上班,晚上照顧弟弟。剛好耕莘文教院的耕莘青年寫作會招生,我報名參加,一個禮拜一兩個天上課,我是選散文組,寫作會有分小說、散文、詩、報導文學,我那時想要練習寫。

其實,我在高中的時候,就很喜歡看小說,在政大大一時,我也一直都在看小說,我認為小說就把它看過去就好了,有一個感想,也不用思考分析。例如我看了一個俄國小說家的《卡拉馬夫助的兄弟們》,也看了托爾斯泰的《戰爭與和平》,雖然有一堆單字不懂,但是你一直看下去,就沒錯了。我在高中三年級的時候,看過莎士比亞的戲劇,大概有十來本(文星叢刊),翻譯者是梁實秋,最近的四十本是在東方出版社出版的。但在文星出版社時,當時還沒有翻譯完,是小小本可以放口袋的,我看了好幾本,很高興,因為都是對話很方便。看完後的感想是,那些人物都會講粗魯的話,莎士比亞寫得相當好。在我高中時的程度,那些我都看不懂,但是我記得有一本《凱薩大帝》,梁實秋翻譯成《西撒大帝》。他有一句話,類似「我看到,我來到,我克服」。我看莎士比亞的感想,就是這個。還有一本是《庸人自擾》,也很好看。我在當兵的時候,有時候很無聊,我會隨身攜帶,休息的時候偷看,後來連長看到,就問我在看什麼,他就說,你真是庸人自擾。

其實我在台大夜間部外文系的時候,我上課常常打瞌睡,但是我會上王文興的課,他的課叫做英美小說選集。他的課都會請每一位同學唸。老師會問,例如這個紅色是代表什麼意思,這個一層樓、二層樓是代表什麼意思,我在上了王文興的課,才知道原來文學有欣賞、分析、文學理論及文學批評。

我在山裡面工作的時候,從頭到尾,幾乎都在笑。我很喜歡看小說、戲劇都會笑。但是如果叫我欣賞、賞析的話,我就不會笑了。為什麼呢,因為我會把觀念在裡面去評價,那就完蛋了,我就笑不起來了,那很重要喔。如果我再看一次莎士比亞的話,可能會看得很深入,可能會笑不起來。

|

從自我放逐到全心投入;

從文學創作到「原舞者」 民國78、79年,加入了耕莘寫作會,去聽演講,我是很少看他們的作品,譬如說詩人林燿德,譬如說散文作家吳鳴,還有詩人羅青,我只是在那邊傾聽,沒有在寫作。後來我又到新竹,在新竹時,有練習寫東西怎麼寫,寫的時候沒有什麼題目,發現到我心很虛。不知道要寫什麼,寫都市嗎?寫工人嗎?寫農人嗎?後來我的第一篇文章,是阿美族語言,「我是啞巴」的那文章,那是第一篇散文,<說哇のAmis〉。我還寫了一篇小說,有一萬四千個字,那時是在台灣時報副刊王家祥幫忙刊登的。後來瓦歷斯在民國80年的時候,辦原住民生活體驗營,在那邊認識了原舞者的團員,他們早上會帶我們唱歌跳舞,後來就問我說:「阿道,你可以來報名參加原舞者。」其實我知道「原舞者」,因為自立早報曾經在副刊連載〈原舞者巡迴演出—山海篇〉。鄒族的阿里山,水是阿美族,還有奇美部落的豐年祭等等,在自立報系連載,也很感動。我的詩,還有散文,都是投給台灣時報的王家祥,他是台灣時報副刊的主編,也是原舞者的幕後推動者之一,很關心我,所以文章都會投給他。他現在在台東,之前在都蘭。我報名參加原舞者,當時在高雄前鎮地區練舞,每周都會開車到台北的國賓飯店,因為當時文建會召集了各個表演團隊,輪番上陣,在國賓飯店的舞台上,表演給外國人看,當時我還在學習,都沒有上台。但是在看表演的時候,我都會流眼淚,在看阿里山的祭典時會很震撼,大概是這樣。 在1990年的樣子,我是在自立晚報,漁夫漫畫家,他的漫畫裡面有government VS government(肛門VS.肛門),〈肛門說〉就是從那裏來的,那時候我有參加南鯤鯓文藝營,自立報系辦的,地點在南鯤鯓廟,是暑假,剛好遇到颱風,講師有林文義、羊子喬、李敏勇、姓江的講師住花蓮的小說家,那個時候漁夫也是講師,他把自己所有的漫畫,都借我們看,那是1990年的文藝營。其實我寫這篇〈肛門說〉詩作的時候,醞釀很久,不知道怎麼寫?後來是因為1994年蘭嶼的雅美族(達悟族)在立法院抗議,因為政府們要把蘭嶼全島變成國家公園,變成國家公園後,族人怎麼居住?我以前一直在想怎麼寫,剛好碰到這事,就一個禮拜的時間寫完。當時是原舞者,我在原舞者專職六、七年,不像以前是玩票性質,碰到了原舞者就玩不起來了,它很有吸引力,又是文建會扶植的國際表演團隊之一,可以在國內外巡迴演出,每一年製作一個族群一個部落的舞碼,舞碼相當多。 |

身與心的真實體會—--

終於找到「我的儀式」

1998年我離開了原舞者,在布農部落屋服務時受差事劇團的邀請,到民答那峨排練演出,也就是菲律賓的劇團kaliwat (族群)。因為這劇團是屬於民眾劇團,比較傾向於社會議題、政治議題,排練的方式是即興、集體自由創作,也注重田野工作。我們到了民答那峨排練後,進入非常遙遠的深山部落,沒想到深山裡面一大片一大片的原始森林區都被砍伐殆盡,有點像我們台灣的原始森林區,這邊有點像台灣太平山、八仙山等等的林場。在菲律賓原始森林區看到砍伐時,我們都在探討這樣的事情。我們的劇碼是《土地之歌》,土地之歌演出時間非常短,只有45分鐘。我有問過導演,為什麼要那麼短?他說越短越好,他講英文 The shorter the better,我們台灣來的有五、六位在那邊一起合作。也邀他們來到台灣巡演,第一站在布農部落屋台東、阿里山。第三站在眉溪部落,就是仁愛鄉,還有尖石鄉秀巒國小那邊,最後一站是在牯嶺街小劇場演出,那時我看到這樣的巡演,我在原舞者都是歌舞,看到這樣的戲劇我很喜歡,就想到了,我好想要成立原住民的劇團。

1999年,NIPAF日本國際行為藝術節,請王墨林來介紹台灣有沒有可以邀請到原住民參與行為藝術,後來王墨林要我去,我跟他說,我不知道什麼叫做行為藝術?他要我到台北去,把行為藝術的內涵,從頭到尾告訴我。他說,行為藝術可以再加上觀念,就是觀念行為藝術,我都聽不懂。到最後他說,行為藝術就是真、善、美,這個就好像可以聽,但這要有身體及心靈真實的體會。我一直尋找我的行為藝術主題,後來終於找到了「我的儀式」。不過這個我的儀式,像是一個獨角戲。後來到了日本東京、奈良、大阪、神戶,長野等五個城市巡迴演出,有很多人,大概有十幾位藝術家,國外的也受邀去那邊行為藝術。後來我發現到行為藝術,多采多姿,形形色色都有,他們的時間都只有在三分鐘、五分鐘、十分鐘,我的戲「我的儀式」,四十五分鐘,太長了,我們的負責人,叫做霜田誠二,我們都叫他Shimoda桑,他容忍我這樣呈現這麼久。幾乎快要二十年後(2018年),我有再去那邊表演。我最高興的是,我在雪地上打赤膊翻滾,這樣一個過程的行為,在其他的地方都是塗泥巴。

終於找到「我的儀式」

1998年我離開了原舞者,在布農部落屋服務時受差事劇團的邀請,到民答那峨排練演出,也就是菲律賓的劇團kaliwat (族群)。因為這劇團是屬於民眾劇團,比較傾向於社會議題、政治議題,排練的方式是即興、集體自由創作,也注重田野工作。我們到了民答那峨排練後,進入非常遙遠的深山部落,沒想到深山裡面一大片一大片的原始森林區都被砍伐殆盡,有點像我們台灣的原始森林區,這邊有點像台灣太平山、八仙山等等的林場。在菲律賓原始森林區看到砍伐時,我們都在探討這樣的事情。我們的劇碼是《土地之歌》,土地之歌演出時間非常短,只有45分鐘。我有問過導演,為什麼要那麼短?他說越短越好,他講英文 The shorter the better,我們台灣來的有五、六位在那邊一起合作。也邀他們來到台灣巡演,第一站在布農部落屋台東、阿里山。第三站在眉溪部落,就是仁愛鄉,還有尖石鄉秀巒國小那邊,最後一站是在牯嶺街小劇場演出,那時我看到這樣的巡演,我在原舞者都是歌舞,看到這樣的戲劇我很喜歡,就想到了,我好想要成立原住民的劇團。

1999年,NIPAF日本國際行為藝術節,請王墨林來介紹台灣有沒有可以邀請到原住民參與行為藝術,後來王墨林要我去,我跟他說,我不知道什麼叫做行為藝術?他要我到台北去,把行為藝術的內涵,從頭到尾告訴我。他說,行為藝術可以再加上觀念,就是觀念行為藝術,我都聽不懂。到最後他說,行為藝術就是真、善、美,這個就好像可以聽,但這要有身體及心靈真實的體會。我一直尋找我的行為藝術主題,後來終於找到了「我的儀式」。不過這個我的儀式,像是一個獨角戲。後來到了日本東京、奈良、大阪、神戶,長野等五個城市巡迴演出,有很多人,大概有十幾位藝術家,國外的也受邀去那邊行為藝術。後來我發現到行為藝術,多采多姿,形形色色都有,他們的時間都只有在三分鐘、五分鐘、十分鐘,我的戲「我的儀式」,四十五分鐘,太長了,我們的負責人,叫做霜田誠二,我們都叫他Shimoda桑,他容忍我這樣呈現這麼久。幾乎快要二十年後(2018年),我有再去那邊表演。我最高興的是,我在雪地上打赤膊翻滾,這樣一個過程的行為,在其他的地方都是塗泥巴。

創立「漠古大唉劇場」

2002年我在都蘭跟朋友創立「都蘭山劇團」,同時我也創立我們自己的劇團,叫做「漠古大唉劇場」,「漠古大唉」makota'ay的意思是混濁,我很喜歡混濁這個意涵。後來我們辦了第零屆、第一屆、第二屆共三次的戲劇研習營。那時候在都蘭,主辦單位是史前博物館,演出劇碼就叫做《路在哪裡》。這個動員了部落耆老、年輕人、小學生,就這樣子演了兩個鐘頭,我們排練都在紅糖糖廠,那裡是閒置空間。我們是在史前博物館的大中庭那邊表演。我們大概在2005年、2006年就搬回太巴塱,我弟弟那時候生病,叫我回去照顧。

從2005到了太巴塱後,我沒有創辦任何團體。2012 年的時候,開始舉辦研習營的活動,之後有公演。2013年,我們受邀到中央研究院大禮堂表演。那時我都不知道要演什麼?後來我發覺到,有五、六位表演者有共通的主題,叫做「祭儀」。雖然大家「祭儀」呈現的形式不一樣,但確定是一個行為藝術,很個人的,大部分都會在十分鐘或八分鐘以內結束。我之後集合「祭儀」在太巴塱部落這樣的演出,有五十分鐘。

2013年文化部要徵選第一屆在愛丁堡藝術節演出,2014年我們就去了愛丁堡,我們的演出叫做《misa-lisin,儀式》。完了之後,2015年我們再被徵選上,法國外亞維儂藝術節,也是「儀式」。在愛丁堡是22 場,在亞維儂是21場,很快樂。我們演完了45分鐘之後,就是遊街,我們還是塗滿泥巴,邊走邊回來到我們租的地方。

2002年我在都蘭跟朋友創立「都蘭山劇團」,同時我也創立我們自己的劇團,叫做「漠古大唉劇場」,「漠古大唉」makota'ay的意思是混濁,我很喜歡混濁這個意涵。後來我們辦了第零屆、第一屆、第二屆共三次的戲劇研習營。那時候在都蘭,主辦單位是史前博物館,演出劇碼就叫做《路在哪裡》。這個動員了部落耆老、年輕人、小學生,就這樣子演了兩個鐘頭,我們排練都在紅糖糖廠,那裡是閒置空間。我們是在史前博物館的大中庭那邊表演。我們大概在2005年、2006年就搬回太巴塱,我弟弟那時候生病,叫我回去照顧。

從2005到了太巴塱後,我沒有創辦任何團體。2012 年的時候,開始舉辦研習營的活動,之後有公演。2013年,我們受邀到中央研究院大禮堂表演。那時我都不知道要演什麼?後來我發覺到,有五、六位表演者有共通的主題,叫做「祭儀」。雖然大家「祭儀」呈現的形式不一樣,但確定是一個行為藝術,很個人的,大部分都會在十分鐘或八分鐘以內結束。我之後集合「祭儀」在太巴塱部落這樣的演出,有五十分鐘。

2013年文化部要徵選第一屆在愛丁堡藝術節演出,2014年我們就去了愛丁堡,我們的演出叫做《misa-lisin,儀式》。完了之後,2015年我們再被徵選上,法國外亞維儂藝術節,也是「儀式」。在愛丁堡是22 場,在亞維儂是21場,很快樂。我們演完了45分鐘之後,就是遊街,我們還是塗滿泥巴,邊走邊回來到我們租的地方。

化講話為歌謠;沒有實詞,只有虛詞

黃:聽您講述這一段,好像是在當原舞者六、七年以後,接觸了行為藝術,做了劇場、成立了劇團,而不是舞團。這一段轉變是從身體行為藝術到劇場,而且你的劇場不是用語言的,而是用身體、肢體,沒有固定的形式,沒有固定的劇目。

阿道:我了解。我的儀式是這樣的,第一次在練習的時候,也有講話,講故事。我不知道這個故事可不可以講,其實我在2013年有出版過一本戲劇的書,叫做《路•LALAN》,書裡曾說到這個故事。當年我在政大讀書時,準備要離開哲學系前,有到牯嶺街舊書攤那邊,很巧的是,我看到一本很舊的書,是《世界名人錄》。那本書是當今現代的名人錄,比如說赫魯雪夫、史達林、列寧、邱吉爾、蔣介石、希特勒等等,是英文書,我買下來了。我看到有一張名人的照片很喜歡,我就把那個照片剪下來,把學生證照片撕下來,貼上那張照片。

《我的儀式》裡有這樣的一段,大部分是用吟唱,因為我必須化講話為歌謠,沒有實詞,只有虛詞。在這個過程到最後,我就用奇美部落的祭儀,來呈現。我本來是穿著很破的衣服,然後一件一件脫下來,脫到剩下的裙子,這個就是奇美部落的祭儀。我講的故事,在這個祭儀裡面,在這個介紹的部分,是毛主席。那個思想的階段,還好,我藉著米酒來洗腦自己,工作來勞改自己,把那些敏銳的思維能力,那些功能,把它磨蝕掉。那段時間,有這樣的過程。

黃:你那時候,怎麼會想把照片剪下來?

阿道:對我來說,藉由這樣的事,來磨掉我自己,這個現在,是很激烈的思考。有時候一回想,也很恐怖。因為我已經是變成那個化身,有人說,你為什麼那麼勇敢,我就說,我不知道啊,我就是那個化身啊。

黃:聽您講述這一段,好像是在當原舞者六、七年以後,接觸了行為藝術,做了劇場、成立了劇團,而不是舞團。這一段轉變是從身體行為藝術到劇場,而且你的劇場不是用語言的,而是用身體、肢體,沒有固定的形式,沒有固定的劇目。

阿道:我了解。我的儀式是這樣的,第一次在練習的時候,也有講話,講故事。我不知道這個故事可不可以講,其實我在2013年有出版過一本戲劇的書,叫做《路•LALAN》,書裡曾說到這個故事。當年我在政大讀書時,準備要離開哲學系前,有到牯嶺街舊書攤那邊,很巧的是,我看到一本很舊的書,是《世界名人錄》。那本書是當今現代的名人錄,比如說赫魯雪夫、史達林、列寧、邱吉爾、蔣介石、希特勒等等,是英文書,我買下來了。我看到有一張名人的照片很喜歡,我就把那個照片剪下來,把學生證照片撕下來,貼上那張照片。

《我的儀式》裡有這樣的一段,大部分是用吟唱,因為我必須化講話為歌謠,沒有實詞,只有虛詞。在這個過程到最後,我就用奇美部落的祭儀,來呈現。我本來是穿著很破的衣服,然後一件一件脫下來,脫到剩下的裙子,這個就是奇美部落的祭儀。我講的故事,在這個祭儀裡面,在這個介紹的部分,是毛主席。那個思想的階段,還好,我藉著米酒來洗腦自己,工作來勞改自己,把那些敏銳的思維能力,那些功能,把它磨蝕掉。那段時間,有這樣的過程。

黃:你那時候,怎麼會想把照片剪下來?

阿道:對我來說,藉由這樣的事,來磨掉我自己,這個現在,是很激烈的思考。有時候一回想,也很恐怖。因為我已經是變成那個化身,有人說,你為什麼那麼勇敢,我就說,我不知道啊,我就是那個化身啊。

將「神話」搬上舞台,融合社會與政治議題

黃:變成那個化身。很精彩。你這樣講了有三分之二的人生,很精彩的人生。老師你做了很多一般人不敢做的事情,尤其是放下頭腦。在現代的社會,敢說我不要頭腦,你從這麼年輕就在探索這個我。你有沒有夢?你的夢,原住民的夢?台灣人的夢?你有夢嗎?你的夢是舞,還是詩?我看你的詩,第一次讀到這樣子的詩,你這樣用語言在轉換,原漢轉的這麼好。為什麼你詩寫得這麼少?你的詩你的舞,有沒有共同的部分,還是不一樣的?

阿道:好像是十五年前,在豐濱鄉港口部落,我在那邊駐村的時候,借住的人家,書架上有一本書,叫做《人及其象徵》……

黃:變成那個化身。很精彩。你這樣講了有三分之二的人生,很精彩的人生。老師你做了很多一般人不敢做的事情,尤其是放下頭腦。在現代的社會,敢說我不要頭腦,你從這麼年輕就在探索這個我。你有沒有夢?你的夢,原住民的夢?台灣人的夢?你有夢嗎?你的夢是舞,還是詩?我看你的詩,第一次讀到這樣子的詩,你這樣用語言在轉換,原漢轉的這麼好。為什麼你詩寫得這麼少?你的詩你的舞,有沒有共同的部分,還是不一樣的?

阿道:好像是十五年前,在豐濱鄉港口部落,我在那邊駐村的時候,借住的人家,書架上有一本書,叫做《人及其象徵》……